今年上半年,古氏宗祠接待游客2萬多人次。

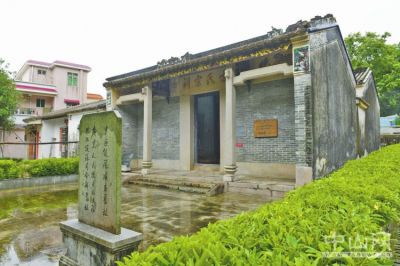

古氏宗祠位於五桂山南橋檳榔山村,展廳陳列了中山人民抗日史跡展覽,是我市重要的紅色資源。這座始建於清道光年間的古祠,是抗戰時期中區縱隊成立舊址和廣東人民抗日游擊隊珠江縱隊司令部活動舊址,是珠江三角洲地區人民,在中國共產黨領導下,開展敵后抗日游擊戰爭的見証,也是廣東省黨史教育基地。

近日,記者來到古氏宗祠,看見三三兩兩的工人拿著工具,在宗祠前的空地上,安裝更換消防設施。南橋村黨支部書記甘少光表示,近年來,他們通過修繕、派專人管理等措施,加強保護革命先烈浴血奮戰的舊址,以鼓舞年輕一代學習革命精神、傳承紅色基因。

珠江縱隊在此成立

為抗戰勝利作出卓越貢獻

從五桂山檳榔山路驅車前行,一進入檳榔山村,看見一座兩邊有偏殿,天井兩邊有回廊的硬山頂磚木結構建筑,這就是古氏宗祠。

古氏宗祠始建於清道光年間、距今已有近200年歷史,這裡曾經是珠江縱隊司令部活動之地,也是共產黨領導珠江三角洲抗日游擊戰爭的指揮中心。走進宗祠便能看見,四周牆壁上展示的抗日戰爭期間的圖文資料。

1943年7月,南(海)、番(禺)、中(山)、順(德)游擊區指揮部從禺南遷入五桂山區。1944年10月1日,根據中共中央的指示以及中共廣東省臨委、東江軍政委員會的決定,“檳榔山會議”在古氏宗祠召開,中區縱隊宣布成立。1945年1月15日,經中共中央批示,廣東人民抗日游擊隊珠江縱隊在中山公開宣布成立,並以古氏宗祠作為司令部舉行各種會議的會場。

解放戰爭期間,古氏宗祠仍為五桂山區人民開展革命斗爭的駐地之一。珠江縱隊及其前身建立了五桂山抗日根據地,建立了民主政權﹔隊伍也從幾十人發展到3000多人,並成功地粉碎了日偽的“十路圍攻”、日軍的四路圍攻和“五九大掃蕩”,戰績輝煌。此外,珠江縱隊依靠人民群眾,靈活運用游擊戰略戰術,前期戰斗在珠江三角洲平原,后期擴展至粵中、西江和粵北地區,這支隊伍堅持游擊戰爭,對敵作戰200多次,殲敵3300余人,繳獲大批槍支彈藥及軍用物資,為民族解放事業和新中國的成立作出了卓越貢獻。

打造紅色教育基地

半年接待游客2萬多人次

“這裡是珠江縱隊司令部活動舊址,當年珠三角抗日游擊戰的指揮中心,每年都會有許多人來參觀。”甘少光說,今年雖然受疫情影響,但初步統計,今年上半年仍有2萬多人次前來宗祠參觀。

而作為紅色教育基地,古氏宗祠也積極開展革命傳統主題教育活動,比如開展主題演講比賽、老黨員講紅色故事等。甘少光表示,中山市委黨校也在此開設了流動課堂,以往每年都會組織20多場入隊、入黨宣誓活動。

據悉,目前五桂山區還有多處紅色革命遺址,在古氏宗祠附近,還有當時的中山人民抗日義勇大隊衛生站、中區縱隊政治部等活動舊址。從古氏宗祠往城桂路方向還有十六烈士英雄紀念碑,在石瑩橋村委會旁還有中山縣行政督導處遺址、練兵場、反“十路圍攻”主戰場遺址等紅色資源。

甘少光介紹,近年來,他們除了加強對古祠進行修繕、管理,開展愛國主義教育示范基地創建工作之外,2017年,五桂山黨工委、辦事處還以岐澳古道開發為契機,將珠江縱隊司令部活動舊址片區納入其開發范圍,同時融合周邊紅色資源,打造主題教育紅色陣地平台和紅色旅游示范帶,以把紅色資源利用好、紅色精神發揚好。

文/見習記者 陳雪琴 實習生 張安琪 圖/本報記者 余兆宇

人民廣東

粵港澳大灣區發布