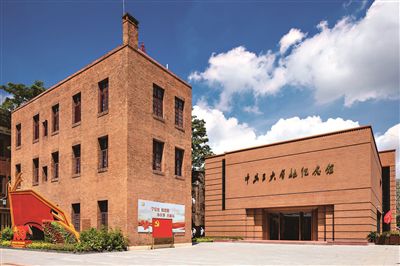

中國共產黨第三次全國代表大會會址紀念館。廣州日報全媒體記者蘇俊杰 通訊員穗宣 攝

打造“家門口的紅色學堂”,推動革命傳統教育走深走實,廣州日前發布第二批“家門口的紅色學堂”展覽活動清單,包括中國共產黨第三次全國代表大會歷史陳列、“我的城市出新出彩”展覽、“萬紫千紅總是春——廣州城市文化綜合實力出新出彩成效展”、“中小企業能辦大事”先行示范館展覽等172項安排,成為廣大黨員群眾尤其是青少年參加黨史學習教育和“四史”宣傳教育的“身邊課堂”。

加強互動體驗 推出精品展出精彩活動

最近,廣州“家門口的紅色學堂”喜訊頻傳。5月,中共三大會址紀念館入選中宣部紅色基因庫建設試點單位,改陳后的“中國共產黨第三次全國代表大會歷史陳列”入選由中宣部和國家文物局聯合推介的109個“慶祝中國共產黨成立100周年精品展覽”名單。6月,中宣部新命名111個全國愛國主義教育示范基地,廣州起義紀念館獲評全國愛國主義教育示范基地。7月,省委宣傳部新命名第九批廣東省愛國主義教育基地,中國共產黨廣東區委員會舊址、廣州地鐵博物館、廣州市城市規劃展覽中心、中山大學生物博物館等4個基地獲評省級愛國主義教育基地。最近,國家文物局公布2021年度“弘揚中華優秀傳統文化、培育社會主義核心價值觀”主題展覽征集結果,廣州博物館“從黃浦潮到珠江潮——慶祝中國共產黨成立100周年特展”和廣州魯迅紀念館“風雨同行——魯迅與中國共產黨人”入選,廣東省博物館“紅色熱土 不朽豐碑——中國共產黨領導廣東新民主主義革命歷史展”更是入列全國精品展陳前30名。

記者從市委宣傳部獲悉,廣州市“家門口的紅色學堂”聚焦贊頌建黨百年豐功偉績,彰顯習近平新時代中國特色社會主義思想偉力,打造6條紅色經典旅游路徑,不斷推出精品展出和精彩活動,近期就推出了包括50項紅色文化主題展覽,35項“新時代、看變化、頌成就”專題展覽和87項儀式類、體驗類、互動類主題學習教育活動,共172項安排。

注重保護修繕 打造一批紅色文化新地標

廣州市全力推動紅色革命遺址保護修繕和展陳提升工作,著力打造一批紅色文化新地標、新展陳。

中共三大會址紀念館改擴建完成后,陳列館規模比之前擴大了兩倍,展廳面積比之前擴大了一倍。“中國共產黨第三次全國代表大會歷史陳列”採用數字科技手段和紅色藝術創作,增強了觀眾觀展的體驗感、參與感和儀式感,使中共三大會址紀念館成為全市重要紅色文化地標和深具標示性的城市文化符號。

廣東省立宣講員養成所“大隱”於越秀區起義路素波巷內的廣州市第十中學,紅牆綠瓦,被人們親切地稱為“小紅樓”。經過數月修繕復原當年課室場景,“小紅樓”於近期推出“南粵曙光——廣東共產黨早期組織暨廣東省立宣講員養成所遺址展覽”。“小紅樓”還設置了多媒體體驗廳,通過VR游戲“回到”革命年代,讓人們“雲游”早期黨組織紀念場館、國內著名紅色紀念場館和廣東網上紅色場館。

中共廣東區委舊址在做好文物建筑保護基礎上,優化展陳空間,採用可逆性技術處理手段,恢復舊址在20世紀20年代作為商鋪的“門面”功能,通過豐富呈現手段,提升后的基本陳列“南粵旗幟 星火相傳——大革命時期的中共廣東區委”,生動復原了中共廣東區委辦公場景,展現了中共廣東區委和中共廣東區委監察委員會的發展歷史。

周恩來同志主持的中共兩廣區委軍委舊址,是中國共產黨第一個地方軍事機構,經過數月修繕后推出的專題展覽,讓市民群眾沉浸體驗周恩來、鄧穎超一起戰斗生活的場景,看到聶榮臻、黃錦輝、麻植等軍委成員的辦公居住場景,該項目採用“政府統籌+企業資金+專題博物館”的創新模式,把舊址活化為“微型軍事博物館”。

聚焦時代巨變 感悟思想偉力汲取奮進力量

市委宣傳部介紹,廣州把踐行習近平新時代中國特色社會主義思想,推動加快實現老城市新活力、“四個出新出彩”的“記錄見証”作為“家門口的紅色學堂”重要內容,引導黨員群眾感悟思想偉力,自覺做習近平新時代中國特色社會主義思想的堅定信仰者、忠實實踐者。

市文廣旅局在廣州塔組織“記錄我們的新時代”——廣州非遺新作品宣傳展示,分為“致敬英雄”“致敬城市”“致敬傳統”“致敬未來”4個展區,百件非遺作品均為2020年以來創作完成,集中展現新時代廣州非遺最新成果。

荔灣永慶坊、海珠濕地公園等歷史文化街區和生態文明景區,注重突出特色,用好“繡花”功夫,在展現老城市新活力、文化延續和新時代生態文明生動實踐的同時,融入紅色主題元素,讓城市留下記憶、讓人們記住鄉愁。

數說“紅色學堂”

今年以來,廣大黨員干部和市民群眾到紅色學堂瞻仰革命遺址、參觀紅色展覽、參加主題活動等超過13萬場次、1080萬余人次,人民網、“學習強國”平台等報道轉載1862篇次,閱讀量逾5680萬余次。

廣州市“家門口的紅色學堂”打造6條紅色經典旅游路徑,不斷推出精品展出和精彩活動,近期就推出了包括50項紅色文化主題展覽,35項“新時代、看變化、頌成就”專題展覽和87項儀式類、體驗類、互動類主題學習教育活動,共172項安排。

記者 何道嵐 通訊員 穗宣

人民廣東

粵港澳大灣區發布