蔡楚生故居全貌

蔡家大門牌匾刻有大師親筆題詞

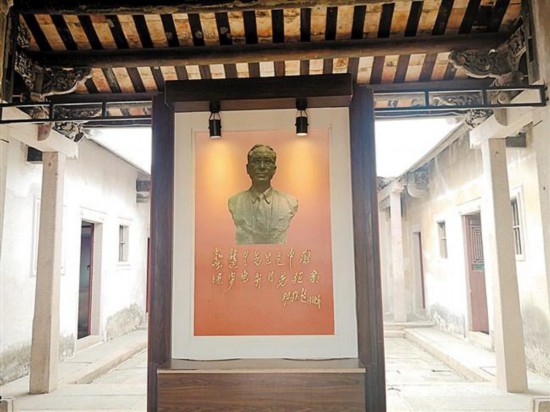

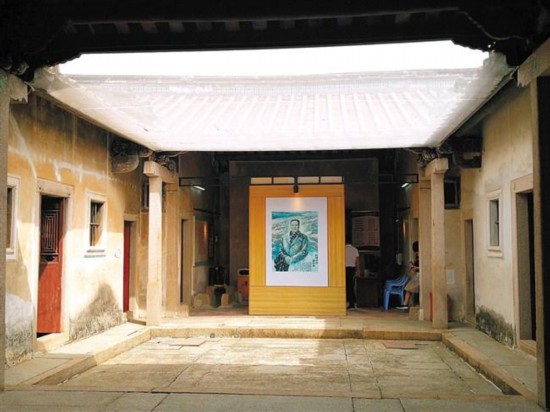

蔡楚生故居

蔡楚生故居

蔡楚生當年居住的房間

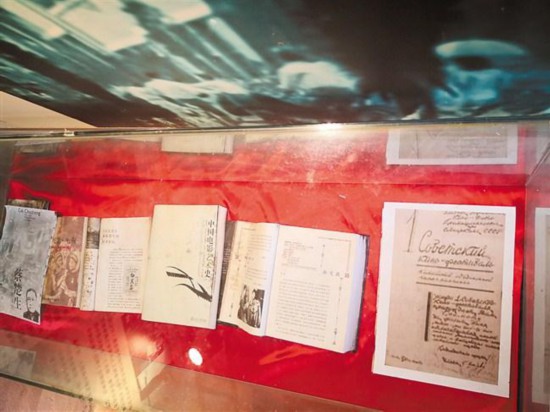

蔡楚生故居展品

蔡楚生故居展品

游客參觀蔡楚生故居

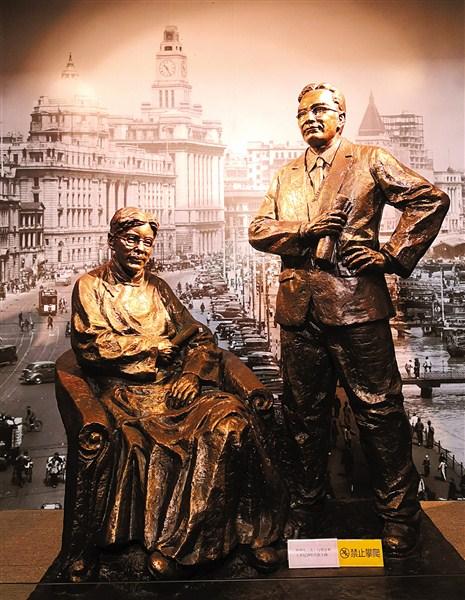

蔡楚生(右)、鄭正秋的雕像

提到蔡楚生,恐怕無人不知。他是汕頭市潮陽區銅盂鎮集星村人。上世紀三四十年代,他積極參加左翼文化運動和抗日救亡運動,創作編導了以《漁光曲》《一江春水向東流》等為代表的一批膾炙人口、蜚聲海內外的電影作品,被譽為“中國進步電影的先驅者”“中國現實主義電影的奠基人”。

秋日早晨陽光輕洒,當記者驅車來到集星村,映入眼帘的是田隴青青、綠樹掩映的鄉間美景。悠長的巷子干淨而靜謐,綠蔭下納涼的村民總喜歡細說一代“電影大師”的故事。村裡這座潮汕傳統民居,是他們永遠講不厭的蔡氏佳話。在村民的指引下,記者探訪了蔡楚生故居,聆聽他傳奇的故事。

人物簡介

蔡楚生(1906–1968),汕頭市潮陽區銅盂鎮集星村人,電影藝術家。自編自導電影《漁光曲》,獲得莫斯科電影節“榮譽獎”,成為中國第一部在國際上獲獎的影片。后與鄭君裡合作編導電影《一江春水向東流》。新中國成立后,任文化部電影局藝術委員會主任、電影局副局長、中國電影工作者協會主席。

百年宅院述說傳奇往事

故居原為蔡楚生的祖屋,門前矗立著汕頭市文物保護單位的石碑。這是一座富有潮汕傳統民居特色的老屋,包括一座“四點金”和一座“厝包”,佔地面積約700平方米,建筑面積460平方米。這裡也是“汕頭市愛國主義教育基地”和“潮陽區青少年愛國主義教育基地”。

記者看到,蔡楚生故居保存比較完整。這座建筑還筑有高達數十米的炮樓,是舊時富人家為了防盜而建設的,可見當年蔡家的威嚴。推開厚重的木門,院落裡,清靜幽雅。踏進已經被磨得發亮的門檻,是一個頗為寬敞的前廳,以前廳為主軸,依次是天井、后廳。

“無論游客多少,每天都會有村民打掃這裡的每一個角落。”集星村干部蔡先生告訴記者,2004年,潮陽區對故居進行修繕,在2006年正式對外開放。當時還舉辦“蔡楚生藝術人生及愛國情懷”主題展覽,讓人們更好地了解和緬懷一代電影大師。

逾百年的歲月滄桑,老屋顯得渾厚朴實,而點綴其中的木雕、石雕、油畫彩繪等,則為她披上一件華麗的彩衣。一幅畫家劉啟本創作的蔡楚生巨幅中國畫肖像,吸引了人們駐足觀看。隻見大師鼻梁挺直、嘴角剛毅,眼鏡背后一雙眼睛深邃而犀利,仿佛正在注視著這片他摯愛的故土,又仿佛在回憶中國電影走過的百年之路。

與普通民居不同的是,蔡家大門的牌匾及裡屋的門楣都刻有字跡挺拔俊逸的題詞,這些都是蔡楚生留下的珍貴“墨寶”。在故居內,記者看到裡屋的門楣上大師親筆題下的“平等”“博愛”“自由”“進步”,這些一個世紀前留下的印記,是大師當年內心追求的真實寫照。

上世紀三四十年代,蔡楚生在創作的同時,積極參加左翼文化運動,先后加入中國電影文化協會,以及上海市文化界救亡協會等組織。故居中,一幅幅帶有強烈時代烙印的電影海報,記載著大師藝術道路上艱難奮斗的軌跡,同時也震撼著每一個觀眾的心。

憑《呆運》開啟電影夢

踏著故居的青磚,閱讀著蔡楚生的生平事跡,讓人仿佛觸摸到半個多世紀前中國電影發展的風雨歷程。

“蔡楚生1906年出生在上海,6歲時隨父母回家鄉,在這裡念了4年私塾。”說起蔡楚生,年逾五旬的村民蔡垂奇滔滔不絕。他告訴記者,蔡楚生的童年與青少年時代都在汕頭度過,直至21歲那年背著家人遠赴上海,他才離開了故鄉。蔡垂奇聽村裡的長輩說,蔡家家資頗為殷實,蔡楚生的母親喜歡畫畫、剪紙、刺繡。天性浪漫的蔡楚生博覽群書,小小年紀就顯示出藝術天賦,他鐘情於吹拉彈唱,又對美術、書法產生了興趣,刻苦攻鑽之下會繪畫又寫得諸體好字。

故居講解員吳寶燕對蔡楚生的故事如數家珍。她說,蔡楚生12歲那年,他父親把他送去汕頭親友的雜貨鋪當學徒。當時,汕頭地區彩票盛行,無以計數想發財的人卻是竹籃打水大呼“上當”,有的甚至傾家蕩產。蔡楚生以此為題材,編寫了滑稽短劇《呆運》,后由“華劇”導演陳天協助拍攝成電影,在汕頭上映。“夸張的場面,離奇的情節,揭露彩票騙局與危害,《呆運》引起很多人的共鳴。”吳寶燕說,這是蔡楚生對電影最初的嘗試,他也因此與陳天交上了朋友,開啟了他的電影夢。

叩響現實主義電影之門

1927年大革命失敗,蔡楚生在汕頭已難以容身。同年冬,他邁出了人生重要的一步,隻身到了上海。在陳天的幫忙下,蔡楚生跳槽到華劇影片公司。后來,勤奮刻苦的蔡楚生成了導演鄭正秋的助手,協助鄭正秋拍攝了《戰地小同胞》《桃花湖》《紅淚影》等多部影片,並多次上鏡頭,且都表現良好,得到鄭正秋的贊賞。

1933年,蔡楚生完成了標志自己思想轉變的力作《都會的早晨》,在上海連映18天,場場滿座。“蔡楚生善於講苦情戲,且還做到既契合時代的真相,更能與民眾的呼聲相回應。”吳寶燕告訴記者,《漁光曲》在上海戲院公映,小貓、小猴的悲苦命運與淒怨心聲,感動了千萬觀眾。觀眾的熱情持久如新,日復一日,場場爆滿,創下了連映84天的賣座紀錄。1935年,《漁光曲》參加了莫斯科國際電影節,成為我國第一部獲得國際榮譽的影片。此后,蔡楚生接連拍攝了轟動影壇的《新女性》、國內第一部以“兒童問題”為題材的《迷途的羔羊》和反映中國人民抗日要求的《小五義》《王老五》等優秀影片,為上世紀30年代的進步電影事業寫下了光輝的一頁。

抗戰勝利后,在物資和資金極其匱乏、自身重病未愈的情況下,蔡楚生與鄭君裡合作,奮力完成了一部轟動影壇的現實主義巨制——《一江春水向東流》。影片在上海多家影院上映,上座率勝過《漁光曲》,連映3個多月座無虛席。《一江春水向東流》成了熱門話題,輿論熱烈稱贊這部影片“標示了國產影片前進的道路”,成為了蔡楚生走向藝術巔峰的裡程碑。

新中國成立后,蔡楚生擔任過中央電影局藝術委員會主任、電影局副局長,中國電影工作者聯誼會主席,全國文聯副主席,中國電影工作者協會主席等職務。由於對中國電影事業和電影藝術發展作出的貢獻,他被評論界譽為“中國進步電影的先驅者”、“中國現實主義電影的奠基人”。

讓名人故居“活”起來

為電影事業,蔡楚生可謂鞠躬盡瘁,他藝術的人生、愛國的情懷,將在家鄉生生不息、代代相傳。銅盂鎮委委員、宣傳委員蔡旭彬告訴記者,蔡楚生故居已列為汕頭市文物保護單位,接下來還將進一步加大力度、加強管理,在上級部門的重視和支持下,保護利用這位電影先驅者的故居,帶動更多人參與到愛國主義教育中來。

在家鄉人的眼裡,蔡楚生就是家鄉的驕傲,鄉親們都樂意到故居當志願者,像講解員吳寶燕就是其中一位。吳寶燕是神仙裡學校的一名老師,工余時間,吳老師就過來當義工。她表示,蔡楚生是一個值得家鄉自豪的人,希望有更多的人為他的電影所賦予的愛國情懷所感動。

採訪中記者獲悉,由於受到保護資金短缺等因素的限制,村委會在保護過程中“心有余而力不足”。“故居的保護發展情況不盡人所願。”村干部說,由於沒有資金,故居自開放至今,都隻能是簡單生活場景的再現,僅是道具化了的一處老屋,缺乏靈動的故事訴說。

目前,蔡楚生故居盡管受到一些文化人士、學校團體的青睞,但業態比較單一,尚未與周邊的其他景區、景點形成地理上的聯動效應,缺乏市場活力,人氣和影響力仍顯不足。如何深度開發文化資源,讓這位電影大師的故居“活”起來,值得思考!“蔡楚生故居可以說是名聲在外,因為不乏有知名人士慕名前來參觀,但是,在市場的考驗中,這處景點卻一直未能走在前頭。”資深媒體人趙女士說,名人故居作為文化遺產,是一座城市、一座鄉村的魂,特別珍貴,但僅靠建筑本身,隻有形的存在,沒有歷史余音和現代數碼的對流,名人故居會很孤獨。所以名人故居不能僅以“文物”名義固守,而應融入現代城市文化生活,將文化展示、思想教育、旅游觀光和文化體驗充分結合,發揮其最大的效應和影響。

汕頭市委黨史研究室 汕頭日報編輯部 聯合主辦

本報記者 陳文蘭 文 林少然 攝

人民廣東

人民廣東

粵港澳大灣區發布

粵港澳大灣區發布