河源萬綠湖畔現罕見雨痕化石

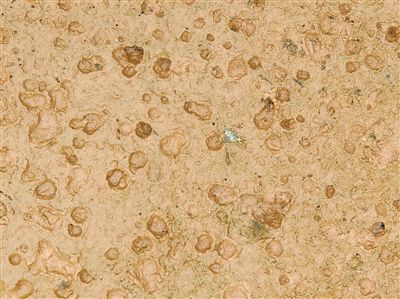

雨點打在細砂泥地裡形成的“雨痕”。

雨點打在細砂泥地裡形成的“雨痕”。

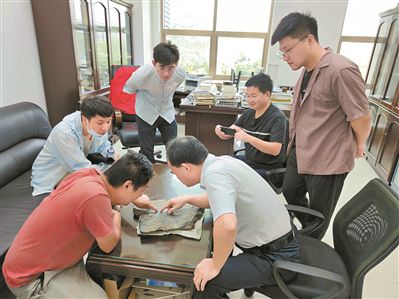

專家團隊在河源恐龍博物館鑒定雨痕化石。

河源市文物考古工作又有新發現!8月18日和19日,粵北文物考古工作站(河源站)隊員在河源市東源縣雙江鎮考古發掘菊石化石過程中,意外在一處山頭剝落的石塊上發現了雨痕化石。據悉,雨痕化石的出土,目前在河源乃至我國南方地區尚屬首次發現。中國地質大學地學科普專家沈烈駿稱,在河源首次發現的雨痕化石,對今后科學研究當地遠古時代的氣候演變具有指示意義。

野外採集菊石化石意外發現

據河源恐龍博物館館長杜衍禮介紹,為搜集或撿拾散落在萬綠湖畔的菊石化石,粵北文物考古工作站(河源站)近日派出多名文物考古隊員前往該市東源縣雙江鎮增坑村野豬坑自然村進行野外考察時,考古隊員黃志青在萬綠湖畔意外發現了一塊嵌有眾多凸起“圓點”的石塊,遂將該石塊撿拾回河源恐龍博物館。

8月19日,經中國地質大學地學科普專家沈烈駿鑒定,証實嵌在石塊同一平面上的“圓點”為“雨痕化石”。記者昨日在河源恐龍博物館看到,在萬綠湖畔被撿拾回來的這塊嵌有“雨痕化石”的石頭,長約43厘米,寬約32厘米,肉眼可見嵌在石塊同一平面上有數量不一的 雨痕化石,其單個直徑在0.5厘米左右,呈圓形。

黃志青告訴記者,早在5年前,中國地質科學院地質研究所研究員呂君昌生前在東源縣雙江鎮進行野外考古發掘時,曾讓他留意當地是否有與菊石化石相關的“雨痕化石”出現。呂君昌告訴他,因為“雨痕化石”的出現,對今后研究河源遠古時代恐龍滅絕的古地理、古地質、古氣候環境變化等,都有著重大的關聯與科考價值。

對研究當地氣候演變具有指示意義

杜衍禮稱,依據現有的資料記載,早在數年前,四川綿陽地區曾有人發現白堊紀時期的雨痕化石,這次在河源境內萬綠湖畔發現的雨痕化石,目前在河源市乃至我國南方地區尚屬首次發現。

中國地質大學地學科普專家沈烈駿稱,根據現場考察和鑒定,河源這次發現的雨痕化石,形成於三疊紀,距今已有2.5億年至2.03億年的歷史。沈烈駿稱,“雨痕”屬於一種沉積構造,它是在遠古的地質年代裡,暴雨的雨點打在泥(砂)土上留下的痕跡,當留有雨痕的泥(砂)土隨著地殼下沉,它的上面又被新的沉積物所覆蓋,這些雨痕就被保留下來,再經過長久地質年代的“成岩作用”,以前留有雨痕的泥(砂)土便變成了岩石。

沈烈駿告訴記者,河源的雨痕化石是降雨落到湖沼軟泥表面,經雨點降落撞擊並歷經久遠年代而形成。它的發現,對今后研究當地的氣候演變具有指示意義。沈烈駿稱,根據地質學的以古示今的研究方法,可以預知和探討河源現今氣候的演化方向,雨痕化石的出土發現,也見証了河源境內遠古大氣圈的變遷。

“在河源萬綠湖畔固結成岩的石頭中能發現雨痕,極為罕見”,沈烈駿說,雨痕常形成於干旱或半干旱環境的軟沉積物的表面。這次在堅固的岩石中發現雨痕“化石”,可以推測岩石的原始形成環境為干旱或半干旱,根據雨痕的凹坑方向可確定岩石的原始層面。因而,河源雨痕化石的發現,在研究地質學中具有指示岩層的頂、底方向和指示環境的意義。(記者 曾煥陽 通訊員 蔣安春、彭茂洋、黃華樂)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量