“忆旧与追新——陈平原和文化馆的故事”主题文化沙龙,在潮州市饶宗颐学术馆开讲。

陈平原

李英群

曾楚楠

丘陶亮

黄景忠

潘亚顺

每月首周末举办的力诚庙会,深受群众喜爱,日渐成为当地一个群众文化活动品牌。

20世纪70年代潮安县文化馆编印的《潮安文艺》。

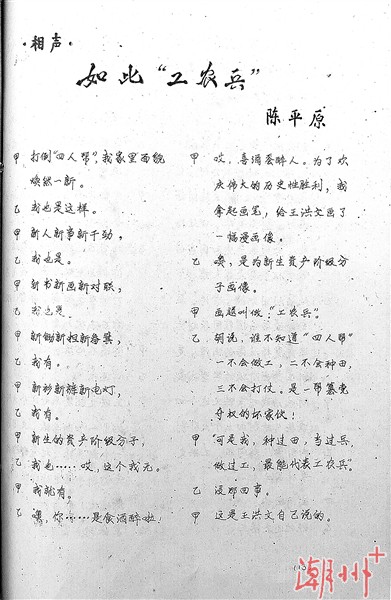

陈平原教授早年发表在《演唱资料》上的作品。

党的十九届五中全会明确指出,要“推进城乡公共文化服务体系一体建设,创新实施文化惠民工程,广泛开展群众性文化活动”。一度活跃在城乡基层的文化馆,对群众文化生活有着怎样的影响?在新时代文化潮州建设新征程中的文化馆及其所代表的群众文化活动,又该承担怎样的角色使命?专家学者们对文化馆、对地方文化建设,又有哪些期待和寄语?

近日,由潮州日报社、潮州市文化馆、潮州市饶宗颐学术馆主办的“忆旧与追新——陈平原和文化馆的故事”主题文化沙龙,在潮州市饶宗颐学术馆精彩开讲,吸引了潮州文化界专家学者、潮州文史爱好者的高度关注。知名学者陈平原教授从他的文章《文化馆忆旧》聊起,与潮州文化名人李英群、曾楚楠等,一起回顾他们与文化馆之间的往事,探讨文化馆的时代担当及群众文化发展路径,共建文化潮州。

潮州市委常委、宣传部部长王文森用“一期一会”来表达他对这场文化沙龙的感受。他说,文化来源于生活、植根于群众当中,文化的传承发展需要依靠大众,文化馆的门要面向大众越开越大,引领、凝聚起民间涌动的文化力量,在基层打造我们坚强的文化阵地。

缘起

吟诗真正意义在于生活

●陈平原(北京大学中文系教授):

《文化馆忆旧》这篇文章,当然是个人的怀旧。当年在潮州开元寺那里,是潮安县文化馆的工作站,我经常到那边去。后来,(潮州市图书馆的)陈贤武帮我找到了一些我父亲的资料,比如1958年、1959年父亲发表在《工农兵》上面的诗歌、小演唱,还有他创作的一系列文章等等。父亲晚年的时候,我买了很多诗笺,请他书写他自己写的诗歌,于是他写下了《北园诗稿》,都是用方言写的民歌体的诗歌。父亲去世以后,母亲生活在文化氛围很浓的潮州古城,开始学写旧体诗词,跟曾楚楠老师参加潮州瀛园诗社的活动。

当初,我对群众文化活动不太以为然,可是看到母亲夜以继日地在学写旧体诗,我很感动,终于明白什么是文学。吟诗真正意义在于生活,生活在吟诗的过程中得以充实,这样的文学就值得你纪念。因此,我把父亲母亲所写的诗文收集起来,编印成了《双亲诗文集》。

从阅读父亲的诗文,到编印《双亲诗文集》,再到撰写《文化馆忆旧》,其实我想讨论的一个话题,就是业余写作的意义。文学爱好者中,日后成为专业作家的很少。绝大部分人热爱文学,其实是一种业余写作。阅读以及文学爱好,使人活得健康、充实、幸福,这才是我所理解的真正文学的意义。

我当年在乡下的生活,除了两年高中,大部分时间是当民办老师。对文学的爱好,那些年所写的东西,在今天看来都是非常肤浅的,但依旧让我感动。我曾写过一首诗,“弦丝雅韵又重温,落雁寒鸦久不闻。犹记巷头集长幼,乐声如水漫山村。”这件作品展出的时候,很多人喜欢、感叹,不是我的字特别好,而是那种久违了的乡村文化生活让人家感动。“乐声如水漫山村”,对于那些曾经有过乡村生活的人来说,是一种美好的回忆。

忆旧

他们与文化馆的缘分

●李英群(潮州著名剧作家):

文化馆在一段相当长的时间里,是文学爱好者以至业余作者心目中的文学圣殿。文化馆的干部,在以前的业余作者心目中,是非常受尊敬的老师。我认识的第一位文化馆干部是(揭阳县文化馆的)黄朝凡老师。新中国刚成立的时候,我是一个十三四岁的小孩,因为失学,在家当个小农民,无聊的时候会看一看古典小说,对文学有一点兴趣。我出生的官硕乡,当时是潮汕地区的土改试点,吴南生同志带领土改工作团下来时,还带了一个潮汕文工团,团长是林澜。晚上,村里的小孩可以去看人家唱歌跳舞,文工团还教我们唱歌仔。

当时有一个识字的农民叫李昌松,受到这些歌仔启发,写了一首《农民泪》,诉说旧社会农民的苦难,登在黑板报上,被工作团发现,并且送到地委机关报《团结报》发表,吴南生同志还配了一篇评论《读了昌松兄的诗》。这一下不得了,在整个潮汕引起轰动。农民居然会写诗!

那时候,文化馆的老师常常到村里来,在村里组织文艺组,有创作组、潮剧组等。我已经重新进入学校读书,放假回到村里,也会去文艺组听人家讲文艺创作什么的。当时整个潮汕的农民创作非常活跃,潮州这边曾庆雍、吴阿六、肖菲等等,他们的名字都如雷贯耳。1954年,省出版社为李昌松出了一本诗集《萌芽集》,还利用稿费建了一栋小楼叫做萌芽楼,供大家开展文艺活动。在这个促动下,写作的人越来越多。潮汕农民作者又出了两本书,一本是以曾庆雍同志短篇小说《陈秋富当选人民代表》作为书名的小说集,一本是枫溪吴阿六方言歌《池湖怎有田》为名的诗集。又是一次轰动,农民居然能出书!

●曾楚楠(潮州文史专家):

我非常遗憾,(由于特殊的历史原因),那个时候对潮安县文化馆,是不得其门而入,但不表示我与文化馆组织的活动毫无缘分。当年,文化馆组织了一些群众文艺活动,其中有一项就是猜灯谜。我非常喜爱猜灯谜,当时在东门楼、后来转移到开元寺,每星期固定办一场灯谜会。出于爱好,我便经常去参加,从此与文化馆组织的活动结缘。

潮州是全国的谜乡,灯谜非常有特色。所谓灯谜,以前讲究谜面要有出处,一句四书的话,或者古人一句诗,谜底同样文化内涵非常高。

通过猜灯谜,我找到了精神寄托。谜语是杂家的园地,尽管那时候报酬非常低,奖品非常少,最多就是一盒火柴两分银。但是一个晚上,你能够在谜棚下猜中三条以上的谜题,那便是众所刮目。当年通过潮州的谜坛,促使我去弥补那些读不到的杂家的书。比如一张纸有多少别称,就要刻苦去看书了解。当年的书不是想买就有,我借了一本谢会心先生的《灯虎辨类》,一头扎了进去,甚至用一本笔记簿摘抄出来,至今仍保留在我的书架上。有人介绍一本翁辉东先生的《潮州方言十六卷》,也是同样埋头书卷、囫囵吞枣。还借到一本《潮州汉语小词典》,更加爱不释手,交代一星期后归还,所以利用一星期的时间,几乎就是除了注释以外,把条目都抄好。

通过学谜的途径,弥补了我学历的不足,也让我定下了今后从文的方向。

●潘亚顺(潮州市文化馆馆长):

平原教授在《文化馆忆旧》里面提到他去曾庆雍老师那里,中午曾老师留他在文化馆的食堂吃饭。其实当时文化馆没有食堂,那是我们潮安县文艺培训班的食堂,所以我们算是吃过同一锅饭。

其实我不算老文化馆人,我是2007年才到潮州市文化馆工作。文化馆给我的第一个感觉就是穷,虽然穷却干了很多事。2007年全馆28人,为我开欢迎会时,28张椅子没有两张是相同的,办公条件非常落后。

当年文化馆在开元寺办公,也就是那么几间老房屋,什么都没有。我恰好跟曾庆雍老师住隔壁房,我们小孩早上5点多就起来练唱功,他老人心脏不太好,总念叨我们不懂事,一大早就吵吵闹闹。现在回忆起来非常有意思。

●李英群:

(揭阳县)文化馆的黄朝凡老师,对我影响非常大。1954年我初中毕业时,写了一篇小散文在《工农兵》发表。后来我考到潮安读高中,继续开展文艺创作,到各种刊物发表。有一次放假回村里,文化馆的同志通知我去领奖,他们居然一直在关注我,还将我的作品送去评奖。

我到潮安读书时,没什么机会参加社会活动,也没机会去接触曾庆雍、吴阿六等名人,但是非常关注他们的作品。直到有一次,新中国成立10周年举行文学评奖,也同样通知我去文化馆去领奖。我非常高兴,这样才认识了曾庆雍,当然也非常感动。从此之后,曾庆雍那间小小的卧房兼编辑室,门槛就被我给踩塌了。

我到现在80多岁,一生别的什么都没做,只是一直在写东西。之所以走上这条路,文化馆的影响是非常直接的。我放假回家,朝凡老师见面就指导我写这个写那个。在潮安每遇到曾庆雍老师,第一句话就问,最近写些什么?他编《演唱资料》,总约我写东西,快板、歌册、相声什么的,自由发挥,服务农村娱乐需要。后来我从教育系统被调到文艺系统,再到潮剧团,直至退休。走上这条路,跟曾庆雍叫我写曲艺有直接关系。我的人生道路是在文化馆引导下走过来的。

今天平原兄谈文化馆的事,我感到如一股清风从非常久远的地方吹来,我非常怀念那个时候的文化气氛,感恩文化馆,感谢当时的老师,也感谢时至今日,文化馆还一直在帮助我。

●曾楚楠:

现在回过头想,我所做的学问,一方面是杂,因为猜谜关系到非常多知识,什么题材都可以拿来作谜题。另一方面就是小,《潮州日报》曾经采访我时,我自称是“万金油”“箍桶匠”。通过谜坛的活动,我还养成了看书做卡片的习惯。所以,虽然我对文化馆是不得其门而入,但是通过文化馆组织的活动,让我汲取了多方面的学养。

“四人帮”打倒以后,社会文艺复兴,我第一篇作品转变成铅字,在《汕头日报》发表,稿费只有4元,但足以让我请两个朋友一起吃一餐。从此以后,什么文艺形式都尝试,从小戏、散文、传奇,以至到文史、小品等等各个门类,都不禁去尝试一番。1983年,还写了3个小戏,其中有一部话剧、两部小潮剧。

●李英群:

《王老五卖肉》!

●曾楚楠:

英群兄记得非常清楚。根据民间故事改编的《王老五卖肉》,文化馆组织了东凤一个业余潮剧团演出,甚至上省去参加业余戏曲汇演,当年评了个一等奖。隔年,广东潮剧院写《张春郎削发》的李志浦推荐我写大戏,我又通过移植浙江越剧一个剧本,写了一部《柳玉娘》的大戏。

文化馆组织的活动,直接间接影响了我,激发了我的创作热情。所以,现在我写的东西,还是脱离不了当年通过谜坛养成的习惯。我今年出了四本书,其中一部书名就叫做《识小杂录》,就是零零散散的文化知识。

现在我觉得写的东西,古气太重,一般读者可能看不太懂,不利于文化知识普及。这方面也要感谢文化馆的潘馆长,在文化馆主办的《潮州文艺》,每一期都刊登我一篇《名物絮语》的文章,就是潮州方言词考析。今后,我还要向英群兄学习,用通俗的口气来写文章,把文化历史常识转变成老百姓喜闻乐见的表达形式。

●丘陶亮(作家):

我是1972年纪念毛主席延安文艺座谈会讲话30周年的时候开始学习文艺创作的,1973年开始与文化馆打交道,因为业余作者和文化馆老师的关系,我认识了平原兄的父亲陈北老师,并且跟“老庆”(曾庆雍)也非常投机。后来平原兄加入了业余作者队伍,当时他去下乡当老师,我则回乡耕田。由于他住在农校他父亲的宿舍,经常要经过我们村。我们参加文化馆举办的业余作者活动,作品都会互相交流意见。每年正月初五下午,我还会和其他几位业余作者到农校陈老师宿舍,在那里吃完晚饭才离开。后来平原兄去读大学,我到广州开会时都会前往探望他,当时他同班几个同学我都认识。平原兄为人非常诚实,能够沉静下来做学问,这给我的印象非常深刻。

追新

物质生活富裕了,文化生活如何跟得上?

●陈平原:

谈文化馆的故事,其实不完全是怀旧,还在思考历史和现实、个人和国家、过去和未来。改革开放40余年,人民群众的物质生活水平迅速提升,而物质生活富裕了,文化生活如何跟得上?

以前总说“文化搭台经济唱戏”,其实,应该是“经济搭台文化唱戏”才对。发展经济最终的目的是让人民获得幸福感,而文化是幸福感中最重要的一部分。文化不是手段,文化应该是目的,文化是我们的生活方式。

早年基于启蒙的目的,政府和学术界积极介入到群众文化活动之中。从20世纪20年代的新文化人到80年代的改革开放,都努力用某种力量来支持和影响基层的文化活动。1916年到1926年,鲁迅是教育部第一科的科长,负责主管全国的图书馆、美术馆和博物馆,在任期间他做了很多这一类的事情。20年代因为眼光向下,北大的老师梁漱溟辞掉教职,到山东邹平做乡村试验,与此同时,晏阳初(中国平民教育家、乡村建设家)到河北定县开展民众教育。20年代有理想的文化人,直接到民间去跟群众对话,通过提升他们的教育水平和文化水准,来改变整个中国基层的文化生态。抗战初期,借助社会动员的需要,很多青年艺术工作者和读书人,参加各种各样的游击队等等。在培育国民意识的同时,养成了某种审美趣味,这种审美趣味一直延续到五六十年代。

但是,20世纪90年代,经济发展起来以后,商业化的道路逐渐成为主流,商业的力量超过了政府和学术界的力量,基层文化活动所应该追求的在地化、启蒙性和参与感越来越消退。当下,世界越来越大,距离越来越近,可是人们的心理空间越来越小,其中一个原因就是知识生产和娱乐传播的方式,从以前的金字塔型转变为平面化的过程。绝大部分民众成了看客或者粉丝,不再参与到文化生产活动之中。借助无所不在的网络和手机,虚拟世界中的人越来越少表达自己的感受,只是透过荧光屏冷眼旁观。某种意义上,商业和科技结盟取得了巨大的成功,影响了中国人的启蒙以及审美方式。

今天,文化活了,但是也虚了。很多文化工作者和文化活动,与当地民众的生活脱节了,不再讲在地感。年轻一辈不再追本地的新,而是追全国的新、全球的新。各地群众自发的文化活动,今天很多都难以为继,虽然有文化馆做一点支持,但年轻人从小看电视、熟悉网络、熟悉远在天边的各种文化形式,而忽略了眼前的地方文化,这是我特别感慨的。

激发年轻人对潮州文化的热情

●潘亚顺:

过去的文化馆,条件虽然很差,但聚集了很多顶尖人才。不管你在什么单位工作,只要你是创作能手,就可以调进来。但现在不能随便调,各个艺术门类的领军人物也比较缺乏。过去文化馆的职能主要是组织、辅导、创作、研究四个方面,现在更着重于公共文化服务,就是全民艺术普及,满足群众文化需求。在引领文化潮流方面,文化馆的力量偏弱。特别文学创作方面比较弱,这是今后需要努力的地方。

另外,作为潮州市文化馆,在潮州文化的传承、弘扬、发展方面,肯定要作出一定的业绩。老一辈文化人为潮州文化作出了巨大贡献,曾楚楠老师总是在《潮州文艺》发表文章,其实报酬非常微薄,就是一种文化志愿者的情怀。现在年轻一辈是否在研究和弘扬潮州文化?是否也有这种情怀?如何激发年轻人对潮州文化的热情?我想,这是我作为文化馆长应该考虑的问题。

沉下去,到基层构建公共文化生活

●黄景忠(韩山师范学院副校长):

现在的文化馆相比过去的文化馆,在定位上应该有区别。过去一个很大的作用,就是去发现、培养一批文学骨干精英。现在高等教育如此发达,各种各样的人才的培养,完全可以通过职业教育、高等教育体系来完成的。文化馆的职能,应该回归到它原本的群众文化的教育,面对的是大众,做的是文化生活。学习写作、音乐,不是一定要成为作家、音乐家才有意义,文艺的意义就在生活里面。

我是农村来的,回忆过去在农村的生活,有一种集体的温暖,这种集体的温暖恰恰在于当时的公共文化生活。当时生产队之间有篮球比赛,有猜灯谜,都是非常激动人心的。每个乡都有锣鼓队,演奏潮州音乐。这些活动是经常性的,基本上每天都有。后来,农村的生活逐渐个体化,大家不再参加集体活动,现在我到农村去有点儿失望。

文化馆现在能够做什么?我想需要沉下去,到市区、到农村基层构建公共文化生活。比如喜欢潮州音乐的,给农村提供一些乐器,很自然就会组成一个点。再如非遗保护方面,提供一点经费,会有很多人愿意去做。同时,要善于管理和组织,通过购买服务,搭建活动平台,协同其他文化团体一起来做。另外,技术手段要创新,用新媒体的手段来做。比如非遗保护,通过新媒体的方法,让大家去体验,会取得更好的效果。要构建一种大家都可以参与的公共文化生活。十九届五中全会提出:“人民生活更加美好,人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。”我认为人的全面发展,就是物质文明提升之后,在精神生活、文化生活上更加丰富,文化馆最大的责任就在这里。

关注群众文化需要,支持群众文化活动

●陈平原:

今天,中国的人均寿命延长了,整个城市化进程不断提高,高等教育的普及率也大幅提升,群众文化、群众教育、文化馆该往什么方向走?我希望的是,关注群众的文化需要,同时支持群众自发的文化活动,采用购买服务的形式去投入资金和精力。比如年轻一辈的,对文化活动有兴趣的,我们通过购买服务,培育他们来开展群众文化活动。

我关注乡土教育,这背后有学理的思考,有历史的探究,也有现实的刺激。现实的刺激就是高考压力山大,教材日趋一统,城市迅速扩张,科技消失了距离,年轻一代的空间感扭曲了,曾经我们熟悉的乡土在消失。所以我希望,我们有能力来宣扬、传播、实践我们的乡土文化。

群众文化活动,最难落实的是文学创作,恰好我当年是从这个方面起步,所以特别感慨。今天高等教育普及了,网络文学发达了,文化馆的这方面的功能其实比较难充分地发挥出来。真正影响一个地方,或者一个产业的发展道路,文学恰恰是最根本的。文学和影视结盟,文学和商业结盟,文学和科技结盟,各取所需,都能获得自己的生命。

潮州的文化馆、博物馆的建设做得很好,非遗做得很好,我希望潮州的文学能够跟上。潮州文化人很多,文学创作如何与非遗保护、古城更新发展相结合,不仅仅是发表一些小说、诗歌、散文,而是努力让文学与文化活动结合在一起,才有可能获得长久的生命。

我在很多场合提到,跟电子媒体竞争,纸媒中间的副刊是个关键。因为信息的传播纸媒永远没办法跟电子媒体抗衡。但有一点,文化专栏,纸媒可以做得很好。这里我特别表扬《潮州日报》,还有《韩江》《潮州文艺》,在当今大浪淘沙的状态下,还坚持做文学事业,是让人感动的。

基层的文学活动如何和其他工作相结合?比如说短视频的制作和传播,是现在的文化传播很重要的途径。短视频不仅仅是摄像的事情,它的文学性也不应该被忽视。文学是最要紧的底,可以影响到各种各样的工作,影响到了电影、电视、短视频、非遗的保护,甚至我们今天的古城的推广,还有潮州人的生活方式。所有,从文学创作者来说,走出传统的在纸媒上发表诗歌、散文、小说的那种旧的路径,完全可以与各种日常文化生活相配合,走出一条更宽的道路。

记者 江马铎、黄春生

何为“文化潮州”——写在文化沙龙边上

邢映纯

原拟在文化馆举办的探讨群众文化历史与当代价值意义的文化沙龙,最后“升格”到饶宗颐学术馆。

对于饶馆,我总有一种敬畏之心,每次要跨过那门槛,总会不自觉放慢放轻脚步。这里珍藏着饶公的墨宝。

好在沙龙有陈平原等著名学者、文化名人参与。

陈平原教授对当年文化馆的关注一再令我吃惊。早在几年前在接受我们潮人风采栏目采访时,他就特别提到当年的文化馆,感恩几位老师,称从磷溪旸山到文化馆,需踩很长时间单车,却觉“一路走来,风光无限,那是暗淡岁月里的灯光”。几月前,又专门写了《文化馆忆旧》一文,再次把家乡这基层文化小馆推到大众乃至文化大家们的视野。

文章却也坦承,当年在文化馆生活期间发表的那些作品,今天回望,是失败的。(于他的文学生涯,是走了一小段时间的弯路。)

那么,文化馆及其所代表的群众文化活动,于他,于李英群曾楚楠等潮州文化名人,于我们,于今天我们的这座城,究竟有怎样的意义?

李英群老师的答案很明确,与文化馆打了几十年交道,奠定了他国家二级剧作家的地位;在文化馆的交流切磋,以及通过一系列群众文化活动所接触到大量生活素材,促使他斜枝旁逸写出了许多精彩的专属于潮州的散文——那么丰富的群众生活积淀,细致入微的观察和深入骨髓的切身体会,“信手拈来”,都是文章。曾楚楠老师则在文化馆组织的谜台底下成长起来,沉迷猜谜获奖的年轻时光,奠定了这位潮州文化扫地僧、“箍桶匠”“杂”“小”的学术研究的底子。

于陈平原教授,是什么?仅仅是学有所成的回望,以及回望中对家乡、师友的温情?于今天看,当年那些过于贴近时代的作品是“失败的”,但那时的群众文化馆,不也引发他对文学的热爱,推动他与文学的结盟?

然而,今天的旧事重提,显然不仅仅是回忆。在沙龙中,他更多地谈及父亲的文章,以及近年母亲在老干部大学所写的“老干体”诗。——他说,“吟诗的真正意义,不在于文学,而在于生活”。

你是否和我一样,也为这话震惊?进而警醒?!

群众文化于他,于大咖而言,不应是从高处往低处看的审视,而是置身其中的深情。跳出情感的范畴,于学理上考量,群众文化于我们,更有深厚的意义。

何为文化潮州?正如各位文化大咖在字里行间所阐释的,我们所追求的,不是一两位作家写出精品佳作的潮州,而是城市文脉得以延续,人文精神得以张扬,文化自信得以呈现,文明程度文化素养得以提升,文化如盐溶于水化为我们日常生活方式的文化潮州。

今天,重提文化馆及其所代表的群众文化,是追忆,更是追新。

陈平原老师曾经写过一首诗“犹记巷头集长幼,乐声如水漫山村”,在台北和家乡潮州展出时,都引起许多人的共鸣。实际上,这样的场景,既是曾经的乡村文化生活,何尝不也是疲于奔跑的现代人,对美好生活的期许?

于此看来,群众文化馆及其所代表的群众文化,在当代的价值和意义,已不言自明。惟愿“乐声如水漫山村”早日从回忆,从诗文中,走向当下生活。

走出饶宗颐学术馆,凝视着车水马龙中的“颐园”,忽然想起,饶公当年,不也从续修《潮州艺文志》开始其学术之路吗?今年,饶馆频频举办社科活动周活动,当时还觉得有点拉低了学术馆的档次,实是我自己太过于粗浅了。唯有当基层文化馆、群众文化活动中常能走出大师,大师又从容地走向民间,方是我们文化潮州建设的题中之义。

人民广东

人民广东

粤港澳大湾区发布

粤港澳大湾区发布