廣東梅州市梅縣區推動傳統民居集中連片保護——

山水人家 客韻村落

|

|

客家山歌劇《古寨牛人》劇照。 |

|

|

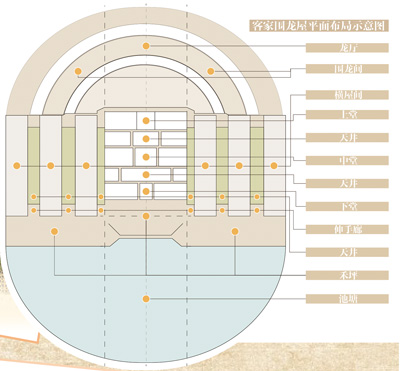

客家圍龍屋平面布局示意圖。 |

梅縣區是廣東省梅州市的市轄區,位於韓江上游,是客家人遷徙到廣東的第一站。梅縣區擁有24個國家級傳統村落,是客家文化的重要載體。近年來,梅縣區依托豐富的客家歷史文化資源,多鎮多村聯動推進美麗鄉村示范工程,統籌抓好古鎮古村、古民居古樹木等保護與利用工作,走出一條高質量、可持續的傳統村落集中連片保護利用發展道路。2022年,梅縣區入選傳統村落集中連片保護利用示范縣(市、區)名單。

——編 者

沿著石子路拾級而上,一座座古民居映入眼帘,遠處青山連綿,近處游人如織,一幅美麗的鄉村畫卷徐徐鋪開……在廣東省梅州市梅縣區,客家傳統民居建筑成群,一批批游客慕名而至。目前,梅縣區24個國家級傳統村落主要分布在丙雁鬆片區、南口片區、水車—梅南片區,集中程度較高。為充分發揮傳統村落空間分布集中的優勢,梅縣區將資源相近、存在集聚發展條件的傳統村落納入集中連片保護區內,確保具有梅州典型特征的客家村落整體格局、自然風貌和傳統人居環境均得到保護和延續。

走進圍龍屋

聆聽歷史回響

從梅縣區城區出發,驅車10分鐘左右,便到達梅縣區南口鎮僑鄉村。僑鄉村是首批中國傳統村落之一,村庄西靠麓湖山脈,傍依三星山向四周網狀延伸。山村田野之間,逶迤延伸的圍龍屋極具客家特色。

圍龍屋是客家人最典型的建筑形式之一。客家圍龍屋大都依山而建,前低后高,整體呈半圓形。所謂圍龍屋,“龍”指的是屋后山巒的走勢,“圍”是指建筑后半部分一排排半圓形的屋子。“德馨堂是其中較有代表性的一座圍龍屋,兩排圍屋是德馨堂最大的特點,圍龍內房間建於斜坡之上,居民日常生活在屋內都要爬坡過坎,十分奇妙。”南口鎮副鎮長黃文健說。

圍龍屋前有一片半圓形的水塘,客家人灌溉、養魚都在這片水塘裡。每座圍龍屋前一般兩堂兩橫,前有門樓、禾坪、池塘,后有封圍,相互間隔。田園竹林就在房屋之間,組合成富有生氣和野趣的景觀。不僅僅是僑鄉村,在梅縣區鬆口鎮大黃村,同樣分布著河南堂、元泰庄等形制完整的圍龍屋建筑以及古碼頭、古私塾等文物建筑。各式客家傳統民居或依山形地勢而建,或依江河臨水而筑,錯落有致。

“為保護好傳統建筑,梅州市政府制定了《梅州市梅縣區傳統村落集中連片保護利用規劃》,加強對村落傳統格局歷史風貌保護等工作。”梅縣區住房和城鄉建設局局長鐘政堂介紹,梅縣區還將傳統村落集中連片保護利用示范項目納入廣東省“百縣千鎮萬村高質量發展工程”,全面提升傳統村落集中連片保護利用水平。

修繕古民居

加快文旅融合

水車鎮茶山村,為水車—梅南片區的代表性村落。村庄地處兩山脈之間的曲折峽谷地帶,村中現存34座傳統民居。不同時期、形態各異的客家傳統民居,以條形或方形結構形式,依次坐落,呈帶狀沿山腳布局,既顯得錯落有致,又不佔耕地,體現了客家傳統民居與山、田、水的和諧。“但部分老屋子沒有住人,年久失修。”茶山村村民黃劍垣說。

2022年3月,茶山村獲得傳統村落保護補助資金支持,得以開展一批傳統建筑修復、保護工程。“傳統建筑群落整體保護類工作任務重點聚焦建筑群落的保護修繕、建筑風貌統一協調、建筑群落與歷史環境互動融合。遵照傳統建構技藝‘修舊如舊’的原則,修繕民居建筑。”水車鎮人大主席肖強斌說。

此外,茶山村還對古井、古樹、古橋等歷史文化、環境要素進行修繕,同步建設游客服務中心、旅游標識解說系統、住宿餐飲服務設施及周邊停車場等配套設施,使傳統民居成為當地鄉村產業振興的重要載體、文化振興的有機平台。

與茶山村不同,丙雁鬆片區雁洋鎮橋溪村則是利用保存完好的客家民居,依托青山綠水打造“橋溪古韻”生態旅游景點,進行保護性開發。雁洋鎮長教村黨支部書記葉華波介紹,過去,橋溪村發展茶旅產業,由於缺少統一規劃開發,造成部分古建筑群被破壞。推進保護性開發工作后,村裡對古民居按原來面貌和材料特點進行修繕,景區則通過吸收村民就業、集約土地租賃收益、門票收入分紅等途徑增加村民收入。

助推新產業

實現鄉村全面振興

梅縣區有1000多年建制歷史,歷史人文資源豐富。“鬆口鎮先后有銅琶、大黃等8個村被評為‘中國傳統村落’,我們正在優化推進梅州市梅縣區傳統村落集中連片保護利用項目鬆口鎮一期工程項目,同時謀劃二期工程項目,利用連片優勢,翻修重建水路碼頭,將各個村落通過水路、驛道連接起來,帶動文旅等產業連片發展。”鬆口鎮規劃辦主任盧瑜淦說。

據介紹,該工程涵蓋傳統建筑修繕、傳統要素保護、人居環境提升等多個方面,將對圳頭碼頭、大黃古驛道節點等進行保護維修,清理疏通大黃村河道,改善周邊環境,同時建設南下村史館、大黃村史館等,推動形成成熟的旅游路線。“梅縣傳統村落集中連片程度高、交通設施條件好,探索集中連片利用模式,是推進鄉村全面振興的關鍵發力點。”盧瑜淦說。

近年來,梅縣區加快建設“快進漫游”的交通網絡,形成以高速公路、國道、省道為主的快速交通,連通環陰那山綠道、梅江綠道的綠道網絡,串聯三個傳統村落集中片區,建成雁洋—鬆口、水車白沙—梅南水美等6條精品旅游路線,帶動沿線傳統村落發展。

如今,梅縣區各傳統村落鄉村環境進一步改善:農村生活垃圾處理率達到100%,村庄衛生保潔實現全面覆蓋,農村生活污水治理成效顯著﹔農村基礎設施建設提升,所有自然村完成村委通自然村主村道道路硬化。

為了更好保存並傳承傳統村落的珍貴歷史遺存和文化特色,梅縣區還實施傳統村落數字化影像庫和保護范圍標志牌建設項目,通過建立影像庫、搭建小程序等方式,打造集視頻、圖片、文字介紹為一體的可視化系統。

“游客通過手機就能看到村子的虛擬現實場景和介紹,這既能以數字化方式留存鄉愁記憶,進一步保護傳統村落文化,又能方便游客提前了解各個村落,做好旅游規劃。”鐘政堂說。

《 人民日報 》( 2024年07月13日 06 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量