廣東成功培育金灘檉柳苗15萬株 打破“南紅北柳”格局

6月19日,據中國海洋工程咨詢協會消息,位於廣東珠海的南方檉柳園已成功培育15萬株金灘檉柳苗且長勢良好,打破長期以來的“南紅北柳”格局。南方既有紅樹林又有檉柳的“南紅南柳”局面將逐步形成,廣東海岸帶生態修復又新添一枚“利器”。

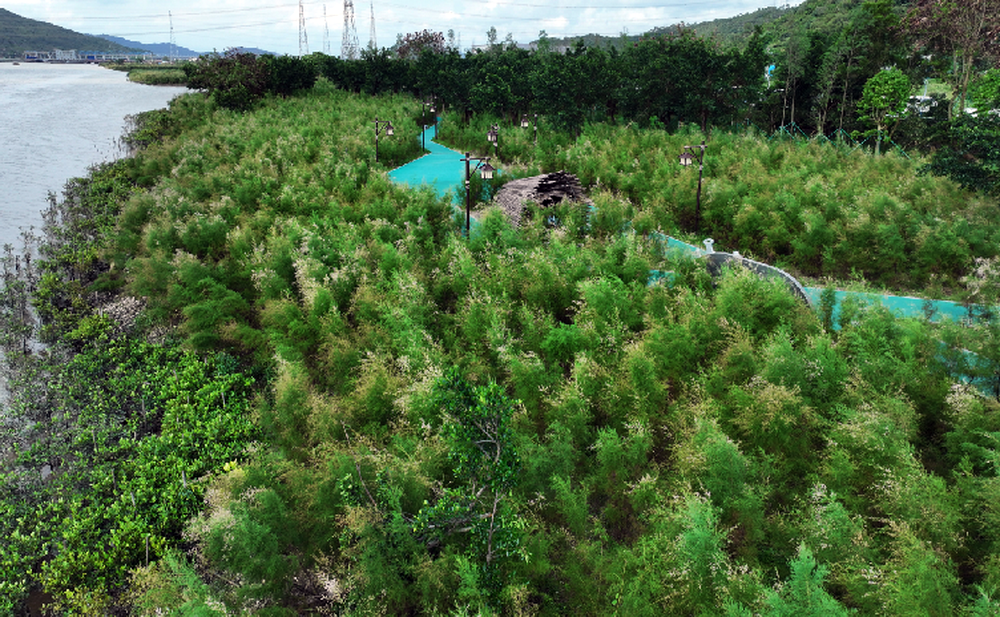

長勢良好的金灘檉柳。金灘檉柳藍碳研究基地供圖

南方檉柳園已成功培育15萬棵金灘檉柳苗

據介紹,2019年8月,海洋生態專家余興光、劉懷等在珠海市金灣區南水鎮西灘和打魚嘴一帶沿海灘涂考察時,發現自然分布的檉柳本土原生植物群落,且長勢良好,並發現部分10-15年生自然存活下來的植株。這是首次在華南沿海地區發現規模性野生檉柳資源,引起專家和當地政府重視。

經過人工採種繁育,根據山東省林科院專家劉德璽、徐金光初步鑒定結果,認定珠海市金灘檉柳種源系甘蒙檉柳的南方生態類型,其生物學、生態學特性較北方檉柳有根本不同,已更好地適應了當地環境。

劉德璽表示,檉柳是檉柳科檉柳屬樹種的總稱,全世界約90種,在我國主要分布於西北、內蒙古及華北地區,是沙漠、鹽鹼地和沿海灘涂區不可代替的重要生態樹種。近代以來,在華南沿海地區如深圳、珠海沿海灘涂也發現有零散檉柳。

為加大繁育力度,2020年,余興光、劉懷、林光開等人推動在南水鎮建成200畝的南方檉柳園。園區保存金灘檉柳種質資源15個類型60余份,並以此為基地進行苗木繁育、新品種選育和栽培試驗示范,系統掌握了本土檉柳培育與種植技術。

目前,南方檉柳園已成功培育15萬棵金灘檉柳苗。並在廣東部分沿海地市成功移植栽種且長勢良好。據觀測研究,金灘檉柳性狀穩定,適應南方海洋氣候特點,具有抗鹽鹼、抗旱、抗風、抗海霧海潮、抗病虫害等扛逆性強特點。

盛花期的金灘檉柳。馮建奎攝

“金灘檉柳耐水淹,根部可長期生長在水中,為在我國南方沿海廣泛種植奠定了良好基礎。”劉德璽表示,金灘檉柳花色品種多樣,綠葉長青,景色秀麗,景觀效果好,同時還具有藥用價值。結合綠美廣東建設,金灘檉柳可用於森林康養、城市公園康養等方面,為人民群眾打造康養綠意空間。

把金灘檉柳藍碳研究基地打造成全國有影響品牌

6月19日,金灘檉柳藍碳研究基地在珠海市金灣區金灘檉柳生態公園揭牌。金灘檉柳藍碳研究基地將圍繞國家碳達峰、碳中和戰略,落實廣東省碳達峰實施方案及綠美廣東生態建設等決策部署,助力珠海市金灣區南水鎮南郊村藍碳小鎮建設,研究檉柳藍碳資源交易變化趨勢和檉柳林碳匯效應,探索檉柳藍碳生態產品價值實現模式與路徑,致力於打造全國首個金灘檉柳藍碳研究應用示范平台。

金灘檉柳藍碳研究基地揭牌。馮建奎攝

自然資源部南海局主要負責人表示,金灘檉柳藍碳研究基地是產學研用的重要研究平台,對發展藍碳科技、助力生態文明建設將起到重要作用。希望共建單位加強協作,把金灘檉柳藍碳研究基地打造成全國有影響的品牌。

截至目前,自然資源部南海生態中心副主任賈后磊團隊已在南水和入海口生態修復項目檉柳林內,建立一處海洋藍碳定位觀測站,該站專家人才隊伍實力雄厚,裝備先進,將極大提升海洋、檉柳藍碳研究水平,為國家提供大量相關科學數據。

力爭建成全國獨一無二的具有“南紅南柳”特色生態公園

2021年9月,廣東省自然資源廳批復同意珠海經濟技術開發區海岸帶保護與利用綜合示范區建設實施方案,把金灣南水鎮南水瀝生態整治與生態建設列入廣東省海岸帶保護與利用綜合示范區建設項目,並投入5000萬資金予以支持。

根據項目實施方案,項目實施完成后將建成約5萬平方米的金灘檉柳生態帶、約3公裡長的檉柳康養步道、海洋生態科普館以及兒童游樂設施,規范小漁船錨泊管理,以海陸統籌理念,加大南水瀝垃圾污染治理,最終建成全國獨一無二的具有“南紅南柳”特色的生態公園。

據了解,南紅南柳特色生態公園種植的金灘檉柳經多年抗逆性試驗和推廣種植,成果顯著,2024年獲得廣東省林業博覽會金獎。

余興光表示,珠海金灘檉柳已在海岸帶生態修復項目中成功應用。從2019年的一棵苗、一棵樹,到目前建成一個南方檉柳苗圃園和體現我國目前唯一以南紅南柳為主要特色的本土植物構成的海濱生態公園,打造形成滿足人民群眾對高品質生態環境需求綠意生態空間,形成了一道生態惠民、生態利民的靚麗風景線。

中國海洋工程咨詢協會會長屈強考察金灘檉柳種植示范區后表示,檉柳在北方海岸帶修復中是常見種,這次在珠海看到由本土金灘檉柳形成的規摸化種植成效,非常震撼。在海岸帶保護修復中推廣金灘檉柳有重要意義,南水示范區有望成為全國生態修復典型,希望進一步結合藍碳研究與生態修復,加強技術與標准研發,加快成果推廣。

此外,據賈厚磊專家團隊初步研究表明,金灘檉柳林地具有較高的碳密度水平,與其他區域濱海藍碳生態系統對比,總密度僅次於紅樹林,略高於鹽沼其他植物,遠大於海草床,增匯前景廣闊。目前,團隊正與南水鎮合作加強藍碳研究。(寧玉瑛)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量