誤食斷腸草!廣東突發1起食物中毒事件

人民網廣州3月19日電 (周睿)據廣東省衛生健康委通報,今年2月,廣東省報告1起較大級別突發公共衛生事件,為梅州市五華縣報告的一起誤食混有鉤吻的樹根泡酒導致的食源性疾病事件,發病3例,死亡1例。

廣東省衛生健康委官網截圖。

鉤吻是什麼?鉤吻,人稱斷腸草,又名大茶藥,全株有劇毒,主要的毒性物質是鉤吻生物鹼,誤食者輕則呼吸困難,重則致命,5-8片葉子就能放倒一個成年人,毒性之烈不容小覷,華南地區主要有毒植物有150余種。

鉤吻中毒的臨床表現以神經症狀為主,主要包括呼吸麻痺、眩暈、言語含糊、肌肉弛緩無力、復視、視力減退、咽喉灼痛、吞咽困難、腹瀉腹痛、口吐白沫、惡心嘔吐等。

鉤吻常見於村旁、路邊、山坡草叢或灌木叢中,呈藤狀爬行生長,且埋於泥土的根系發達,常與周邊其他植物系纏繞共生,其花、根莖的形狀與一些常用藥材如“五指毛桃”“金銀花”“金鎖匙”等十分相似。

對素來有採用中藥材泡酒或煲湯飲用習慣的廣東群眾來說,可能因誤挖鉤吻根系或混入鉤吻根系的樹根,用於浸泡藥酒或煲湯飲用而引起中毒,類似中毒案例時有發生。

圖片來源:廣東省人民政府新聞辦公室官方微信

近日,廣東氣溫多變,天氣逐步回暖。河粉、腸粉、粿條、米線等濕米粉以及泡發的銀耳、木耳等食品在高溫潮濕天氣下容易產生米酵菌酸毒素,受其污染的食品如未妥善儲存或超過保質期食用,引發米酵菌酸毒素中毒的風險會增大。

廣東省市場監管局提醒,消費者選購濕米粉等食品時要選擇正規渠道。認真閱讀產品標簽,留意產品感官性狀和保質期。濕米粉應低溫儲存,且要在其保質期內食用完。

在食用前,應重點檢查濕米粉的保質期。由於濕米粉生產工藝已經發生了變化,超過保質期的濕米粉感官性狀仍然正常,且不會有發酸發臭等變質性狀,會給人造成可以繼續銷售或食用的錯覺,然而這類濕米粉卻可能已被椰毒假單胞菌污染進而產生米酵菌酸毒素,食用后引發中毒的風險將大大增加。

同時,椰毒假單胞菌也可能在泡發木耳、銀耳等食材上繁殖,進而產生米酵菌酸毒素。因此,食用木耳、銀耳等菌類前應檢查其感官性狀,發現受潮變質的不應食用﹔泡發后應及時加工食用﹔不要採食鮮銀耳或鮮木耳,特別是已變質的鮮銀耳或鮮木耳。

濕米粉、銀耳、木耳等食品一旦儲存不當受到污染產生了米酵菌酸毒素,加熱烹制也無法消除,食用后仍可引起中毒。米酵菌酸毒素引起的中毒發病急,潛伏期一般為30分鐘至12小時,少數為1天至2天。主要表現為上腹部不適、惡心、嘔吐、輕微腹瀉、頭暈、全身無力。重者出現黃疸、肝腫大、皮下出血、嘔血、血尿、少尿、意識不清、煩躁不安、驚厥、抽搐、休克甚至死亡,一般無發熱。

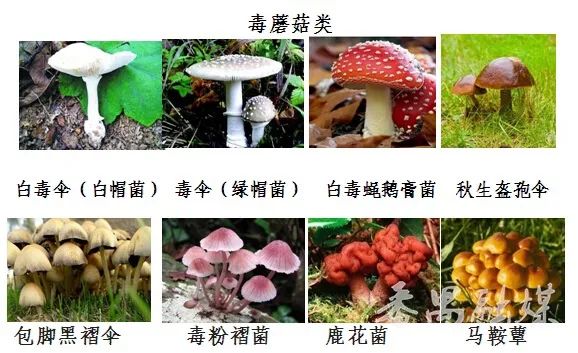

此外,廣東常見劇毒蘑菇種類有白毒傘(致命鵝膏)、灰花紋鵝膏、黃蓋鵝膏白色變種、粘蓋包腳菇、簇生沿絲傘(簇生黃韌傘)。其中,導致中毒人數最多的兩種蘑菇分別是白毒傘(致命鵝膏)和鉛綠褶菇。

白毒傘常在黧蒴樹樹蔭下群生或散生,分布在廣州、清遠、肇慶等地,大量生長於春季溫暖多雨的3∼4月,5∼7月也少量出現。

毒蘑菇類。圖片來源:廣東省人民政府新聞辦公室官方微信

一些野生的毒蘑菇與食用菇類外形相似,鑒別需要具備專業知識並借助一定的儀器設備,僅靠肉眼和根據形態、氣味、顏色等外貌特征難以辨別,極易誤食而引起中毒。在野外,無毒的蘑菇往往與有毒的蘑菇混生,無毒蘑菇很容易受到毒蘑菇菌絲的沾染。

萬一出現食物中毒怎麼辦?目前,對毒蘑菇、斷腸草等中毒尚無特效療法。一旦誤食野生蘑菇、野生鉤吻等野生植物后出現疑似中毒症狀,應盡早採用催吐等方法迅速排除毒素。催吐后應盡快到醫院接受治療,並及時向當地衛生行政部門報告。就診時最好攜帶剩余蘑菇或野生植物樣品,以備進一步明確診斷。

同時,要警惕中毒“假愈期”。部分病人經治療后,急性胃腸炎症狀逐步緩解甚至消失,給人以病愈的感覺,其實此時毒素正在通過血液進入肝臟等內臟器官,侵害了實質臟器,會在1∼2天后病情迅速惡化,累及肝、腎、心、腦等臟器,以肝臟損害最為嚴重。所以,在中毒初期症狀緩解時,仍應留在醫院積極接受治療,觀察一段時間,確保病情穩定好轉再出院。

再次提醒廣大市民朋友!遵守食品安全要點:生熟食物分開處理和存放﹔食物要煮熟煮透方可食用﹔盡可能當餐烹調當餐食用,不要食用過了保質期的食品或久置變質食品﹔不隨意採食野生蘑菇:千萬不隨意或“憑經驗”採摘和食用野生蘑菇。

(綜合:廣東發布、廣州日報、廣東衛生在線、央視新聞)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量