今天“五四”!给百年前的学长送上一段文字!

编首语:

今天是五四青年节,广州新闻发布选发中大学子一段文字。

时序更迭中,始终不变的是青年如初春之和风,如初升之朝日,如百卉之萌动,如利刃新发于硎。当代莘莘学子,长在春风里,当不负青春韶华青年的身姿,执青春之笔,书写新时代华章。

亲爱的学长:

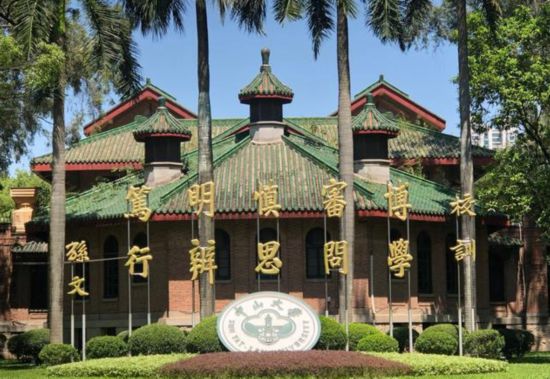

明年,我们亲爱的母校,中山大学,就要迎来百年诞辰了。我们虽未曾谋面,站在又一个“五四”节点,我突然想提笔,给百年前的您,写一封信。

这个“五一”假期,我没有去旅游热点“排队”“攻城”,而是留在了广州,来了一趟特别的旅行——探访母校在广州的旧址。

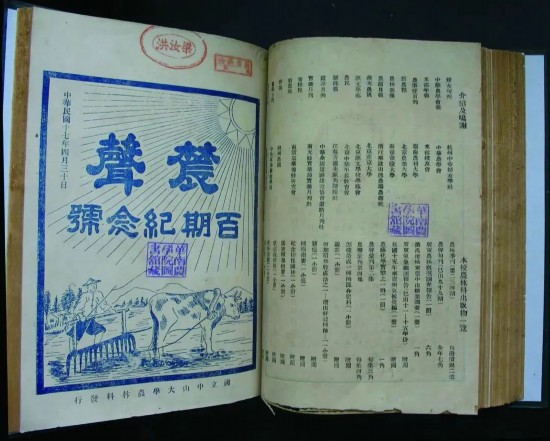

这不是突发奇想的一时冲动,而是一直以来未曾实现的梦想——去亲手触摸母校百年脉搏,感受时代变迁的印记。记得在课堂上,老师突然拿出了上世纪三十年代有着老校长签名的一份中山大学《农声》杂志,给我们介绍中大的发展历史。很多同学都不知道,原来母校的牌坊原物是在天河区的石牌校区,不知道那里有众多的中大校舍旧址。从那时起,我开始认真研究校史,计划着有一天去走一走那些经历了沧桑巨变的旧址。

△《农声》杂志

亲爱的学长,我多么想给您说一说,这几天我都看到了什么啊!我好像变成了您,穿行在广州的街头,兴奋地张罗着学校从文明路搬到石牌新校址的繁杂事务。我又希望告诉您,在您走过的那些地方,今天,又是什么模样。

01

我的旅行,从最熟悉的海珠区南校园开始。哦对,作为百年前的学长,您可能对这里还不熟悉——南校园原本是岭南大学的校址,1952年之后中大才搬迁到这里办学。不过,这里依然有很多老中大的印记,您一定熟悉。

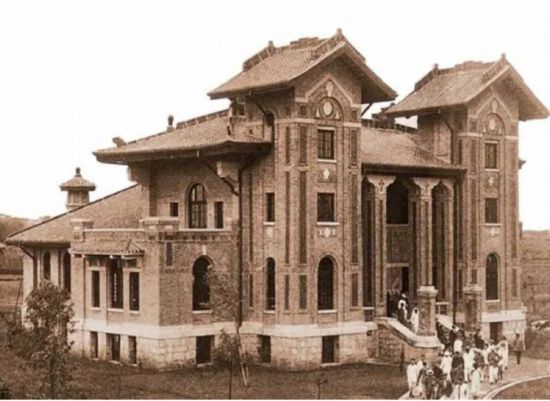

△中山大学怀士堂旧影

1923年底,孙中山先生正是在怀士堂的门前,发表了著名的演讲:“学生要立大志做大事,不可做大官”。这句话,对于中大学子来说,重要性不亚于同样是中山先生立下的校训:“博学、审问、慎思、明辨 、笃行”。不远处的马岗顶,是绿树掩映的陈寅恪先生旧居。他写给王国维的碑文——“独立之精神 自由之思想”,内化在每个中大学子的血液里。

正是这三句话,奠定了百年中大的精神气质。

△中山大学怀士堂墙上所刻孙中山先生名言

百年后,今年4月初,也是在怀士堂前,中大学子迎来了一位贵宾——法国总统马克龙。他从这里下车,漫步到新建的体育馆。在回答中大学子的法语提问时他说:第一要培养健全的人,审视与知识的关系;第二要有批判精神,独立的判断能力;第三要自信,有团队合作的能力。您看,他说的和我们的中大精神是多么的契合啊!

△2023年4月,访问中山大学的法国总统马克龙向欢迎的中大学子招手(中山大学新闻传播学院 郭悦辰摄)

02

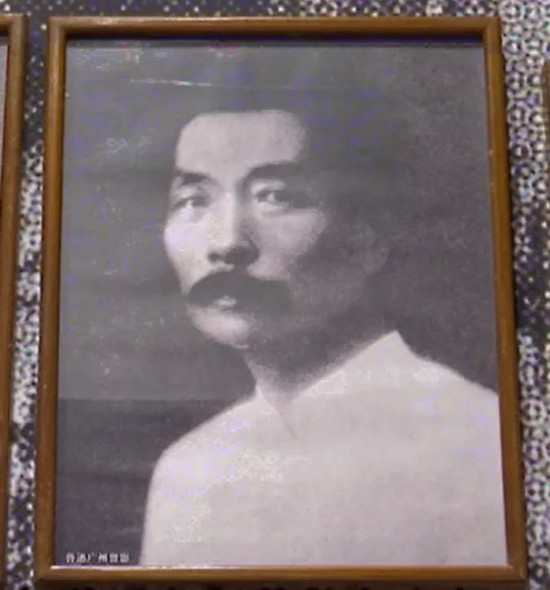

学长,我的第二站,是越秀区的昌兴街,您一定很熟悉,但今天的很多老广州,都不一定知道这条紧靠着繁华的北京路和中山五路的小街巷。这里是早年华南地区马克思主义思想传播的中心之一。新闻史课堂上,老师讲到的《新青年》杂志、创造社,都曾经活跃在这条街上。1921年,《新青年》编辑部南迁,成为中大师生受马克思主义和中国共产党思想影响的重要场所。传播马克思主义文艺理论的创造社,旧址位于昌兴街42号二楼。1926年,因中山大学文科发展,创造社的众多成员成为中山大学(国立广东大学)的教授,比如郭沫若被聘为文科学长,成仿吾为物理系和德语系教授,郁达夫为英文系主任,鲁迅为文学系主任兼教务主任。

△在广州的鲁迅

昌兴街20号,是鲁迅等中大师生常光顾的“丁卜书店”。当时,中共中央宣传部部长兼人民出版社社长李达将出版社从上海迁往广州昌兴街,易名为丁卜书店,这里是中央机关刊物《向导》和团中央机关刊物《中国青年》发行部,是中国共产党红色发行之先河。

亲爱的学长,热爱进步如您,是否也曾经在这里和鲁迅先生,在微光中热烈探讨激动人心的学说呢?

03

出了昌兴街,往东走上一公里路,就到了文明路215号,中大校徽上著名的钟楼就在眼前——如今,这里变成了鲁迅纪念馆。这座黄色的老建筑,原来是广东贡院。1924年,中山先生手创国立广东大学,钟楼成了学校的礼堂和办公大楼。1927年初,为纪念中山先生而更名的中山大学迎来了南下的鲁迅老师,他就曾经住在这座钟楼内。当年3月1日,在更名后的首次开学典礼上,教务长鲁迅将中山先生期待的大学精神阐述为——“读书不忘革命,革命不忘读书”。

中大在文明路校址的筹建和初建,有一批中国共产党早期领导人参与,包括李大钊、张申府等。许德珩、杨东莼、施存统等著名教授也在中大开设了介绍近现代中国进步思想的课程。

△原中山大学文明路礼堂

04

学长,不知道当年,您和其他师长同窗,是如何从文明路搬迁到当时的远郊——五山石牌校区的?那时,一定是路途遥远,舟车劳顿吧。如今,我打车从老城区出来,经黄埔大道再往北,一路经过广州最繁华的珠江新城CBD,就是半个多小时时间。

刚下车,我就看到了耸立的“国立中山大学”牌坊,外形和如今南校东校都有的牌坊无异,但明显落满了历史的沧桑。

△国立中山大学牌坊位于今天的华南理工大学天河校区门口

1934年到1935年秋,石牌校区一期二期竣工,农、工、法等学科全部迁入。新校区依山傍水,呈“钟”字型布局,到抗战爆发前,共建成百余栋建筑。首任校长邹鲁曾写下纪念建设石牌校区的诗篇:“蓝缕筚路启山林,寸寸山村尽化金。树木树人兼树谷,规模远托百年心。”百年校庆即将到来之际,站在老校区旧址,诵读起这首诗,不禁慨叹,历史沧桑似乎就在一瞬间。

△法学院楼前的日晷

从大门而入,对照着手机里的一张张老地图、旧照片,我试图在一栋栋和康乐园校区风格近似的老建筑中,找寻从1934年到1952年,老中大人留下的种种印记。那里面,一定有您,学长!或许,您也曾每天上下“百步梯”,出入法学院大楼;或许,您也曾坐在农学院楼前的狮头喷水池旁诵读;或许,您也曾来到天文台,探索星空的奥秘。这座宫殿式的体育馆,想必也留下了不少您运动时的汗水。

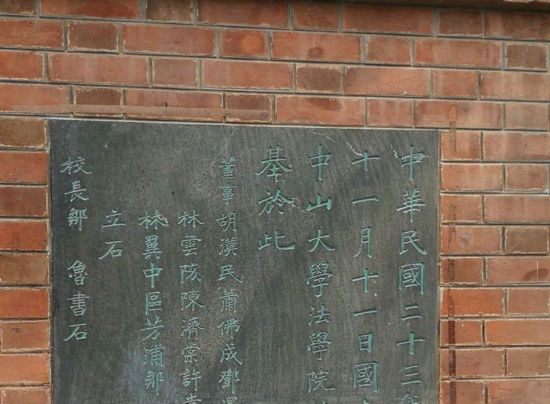

△法学院大楼奠基石

三四十年代像您一样的中大年轻人,面对命运多桀、前途未卜的国家,积极组织、参与左翼文化运动。1933年4月,中国左翼文化总同盟广州分盟成立(简称“广州文总”),学习马列主义与中共关于时局的主张,创办了一百多种左翼文艺杂志。那时的广州文总,聚集了一批中大知名师生,文总书记谭秀峰,就曾在1926年以第一名考入中山大学就读教育系。

△原中山大学石牌校区体育馆

结束了这段校史之旅,我从中大地铁站出来,回到了南校区。驻足片刻,眼前人群熙熙攘攘,行色匆忙的学生,骑电动车驶过的外卖骑手,身着正装初入职场的年轻人,戴安全帽的工人和轻纺城的个体户,行走的节奏不同,姿态各异,但都在为了自己的生活和社会的发展,以各自的方式行进——立足改革开放的前沿,广州是一座充满活力和创新精神的城市,也是许多年轻人的梦想之地。在这座城市的舞台上,作为青年,我们的未来有无限的可能,走在每个人各自的道路上。我们中也许有些人能够实现梦想,成就事业,也许有些人将经历苦难与磨炼,收获别样的人生。

学长,这一路看下来,我心里想的,都是您的模样。您是谁呢?有时候,您是石牌校区运动场上的一张洋溢着青春朝气但面容模糊的脸;有时候,您是抗战时期辗转各地奋发苦读的一个灯下身影;有时候,您是图书馆特藏的《东方杂志》读者卡上一个端正的名字。

有时候,我又觉得您的脸庞清晰可见,触手可及。您就是我在康乐园看到的人群中的普通一员:时而开怀大笑,时而眉头微蹙,但步伐总是那么坚定。

“白云山高,珠江水长;青树翠蔓,砖红瓦绿;风雨兼程,砥砺奋进。”学长,今天是“五四”,我祝您节日快乐、永远年轻!

您的学弟

写于2023年5月4日,中山大学

文字丨侯天泽

图片丨中山大学 南方+ 广州天河发布 城市特搜

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量