在廣州,打響制造“華南”牌

從“三轉一響”到智慧燈杆 廣州制造業不斷銳意革新為城市筑牢高質量發展底盤

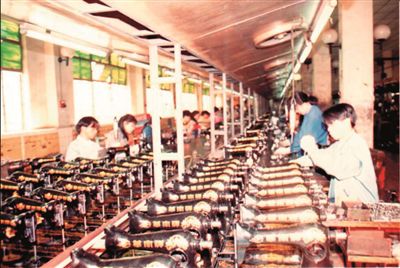

工人在車間進行縫紉機的安裝調試。(資料圖片)

北京路步行街上的智慧燈杆給游客提供了便利。

海珠區草芳圍的“五羊-華縫工業文化展館”內,珍藏著的兩款老牌華南縫紉機,見証了昔日廣州工業發展的崢嶸歲月。

從首創全國第一台“華南牌”縫紉機,到智慧燈杆串聯起一張城市物聯網﹔從“敢為天下先”的工業改革起步,到“產業第一、制造業立市”……改革開放45年來,廣州制造業領域銳意革新,廣州工業人秉承工業強國的初心與熱忱,在廣州工業文明進程中完成了一次次創新飛躍,譜寫了一個又一個工業傳奇。

老報道

開大篷車去推銷 上門提貨要排隊

新中國成立初始,在人民政府的扶持下,廣州縫紉機工業得到不斷發展,成為我國縫紉機重點生產基地之一。自1937年廣州首創我國第一台“華南牌”縫紉機以來,華南縫制設備集團公司生產的縫紉機逐漸成為當年全國四大名牌縫紉機之一。

隨著改革開放進程不斷發展,廣州縫紉機產業不斷調整、重組、改造﹔上世紀80年代,公司作為廣東省第一批改革試點企業,實行了“獨立核算、國家征稅、以稅代利”的體制改革,推動了廣州縫紉機行業的發展﹔1984年,“廣東示范企業”廣州縫紉機工業公司(即華南縫制設備集團公司前身)生產的“華南”縫紉機達到156多萬台,位列全國第一。2016年,廣州華南合力縫紉機有限公司注銷,華南縫紉機結束了曾經光輝的歷史。

“鼎盛時期,華南牌縫紉機各種類縫紉機年產量達180多萬台,當時國內另外三大知名品牌的縫紉機加起來年產量才260萬台。上世紀90年代初,華南牌縫紉機的年產值達到了3億元……”回憶起20年前在這裡工作的場景,曾參與並見証過華南牌縫紉機光輝歲月的職工梁國章感慨萬分。

梁國章記得,當年扛著一台新款的多功能縫紉機,從鄭州火車站徒步一個多小時去參加全國供銷系統會議的場景。那個年代,華南縫紉機的銷售員,也是這樣依靠“腳力”,一點點打開全國市場的大門。“一般剛剛生產出的新產品,客戶不了解也不熟悉。我們就帶上新設備、開著一台台‘農夫車’‘大篷車’去各大服裝廠裡推銷,手把手教他們使用、送他們試用……直到客戶用得好,上門提貨都需要排隊,供不應求。”梁國章說。

回憶起自己曾參與跨年趕任務的日日夜夜——三班變兩班倒,所有人為了一個共同的目標齊心協力,梁國章至今仍感振奮,“我們那會把趕任務叫‘東方紅’,年底通宵大干幾天或一個星期,12小時工作為一個班,12月31日中班直到1月1日新年第一天看到升起來的太陽完成任務為止,聽到車間門口慶功的鞭炮聲響起,就意味著大功告成了,所有人盡心盡力的背后,是員工對企業發自內心的熱愛和歸屬感!”

一系列改革政策的實施,一整套管理體系的建立,在國際市場的穩步開拓和先進設備的引進,讓華南縫制設備集團公司一直走在全國前列,不僅保証了縫紉機生產工藝技術和產品質量,也提高了客戶對產品質量的滿意度。

“我進廠做學徒的時候,跟著許多老師傅學習,盡管他們都50多歲快退休了,但對每項工作的一絲不苟、質量檢驗的嚴苛態度,給我留下了很深的印象。”梁國章告訴記者。

新故事

緊急尋人、借充電寶、監測人流量……一個燈杆全搞掂

隨著經濟社會的發展,曾經的“三轉一響”(自行車、縫紉機、手表、收音機)漸漸淡出人們的日常生活。但同時,代表制造業不斷迭代升級的新鮮物件不斷進入大家的視野中。

行走在廣州的一些大街小巷,少有人注意到,道路兩旁的路燈已悄然“變身”,成為一個個搭載智慧安防、5G基站、LED信息發布屏、氣象監測、台風應急廣播、智慧泊車、新能源汽車充電樁、手機充電寶等多種功能的智慧燈杆。

走訪廣州最具千年商都文化底蘊的北京路步行街可以看到,除了最基本的照明功能,智慧燈杆還能播放公益廣告、緊急尋人、借充電寶、監測人流量、採集氣象信息……不僅改變了以往步行街“多杆林立”的亂象,也讓城市整體景觀大大提升。

“北京路步行街是全國首批11條改造提升的步行街之一,也是粵港澳大灣區唯一納入首批試點的步行街。我們在此共設立了52根智慧燈杆,每個燈杆就是一個‘智慧點’,以點帶面串聯成一張物聯網。”廣州信投工程及運營部項目經理古國富告訴記者。

“作為新一代城市信息基礎設施,智慧燈杆是城市的‘快捷插座’,也是智慧城市的‘神經末梢’。”廣州信息投資有限公司副總工程師楊春寧告訴記者,智慧燈杆通過為數字城市的各類應用設施、物聯感知設施提供信息基礎設施,支撐“雲上智城”建設,實現對城市全方位感知,賦能智慧城市建設,促進城市治理數字化、精細化、現代化。

中共廣州市委十二屆六次全會提出,要加快構建以實體經濟為支撐的現代化產業體系,堅持產業第一、制造業立市,堅持大產業、大平台、大項目、大企業、大環境並舉,推動傳統產業、新興產業、未來產業並進,加快建設先進制造業強市、現代服務業強市,打造國際一流營商環境標杆城市,牢牢筑穩做強高質量發展的底盤和支撐。

如今,數字經濟核心產業、智能網聯和新能源汽車、綠色石化和新材料、生物醫藥與健康、現代高端裝備等新五大支柱產業發展初具規模,並帶動相關產業鏈、基礎設施快速發展,惠及市民的衣食住行。

數據說

1978-2003年,廣州工業生產體系以輕工業為主,輕工業佔比保持在50%-66%,自行車、電風扇、服裝、彩電等生活品生產加快。

2004年,重工業總產值首次超過輕工業,輕、重工業之比轉為45.05:54.95。

2006年重工業產值比重超過60%﹔同年,汽車制造業產值突破1000億元,電子產品制造業和石油化工制造業蓬勃發展,與汽車制造業共同形成廣州工業經濟三大支柱產業。

2023年1-10月,代表新質生產力的部分產品快速產出,工業機器人、顯示器、服務機器人、集成電路等新一代信息技術產品產量分別增長38.5%、32.2%、26.5%和16.3%。

廣州日報全媒體記者 趙方圓

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量