汕尾市扎實推進基層黨建三年行動計劃

夯實基層治理 繪就善美城鄉

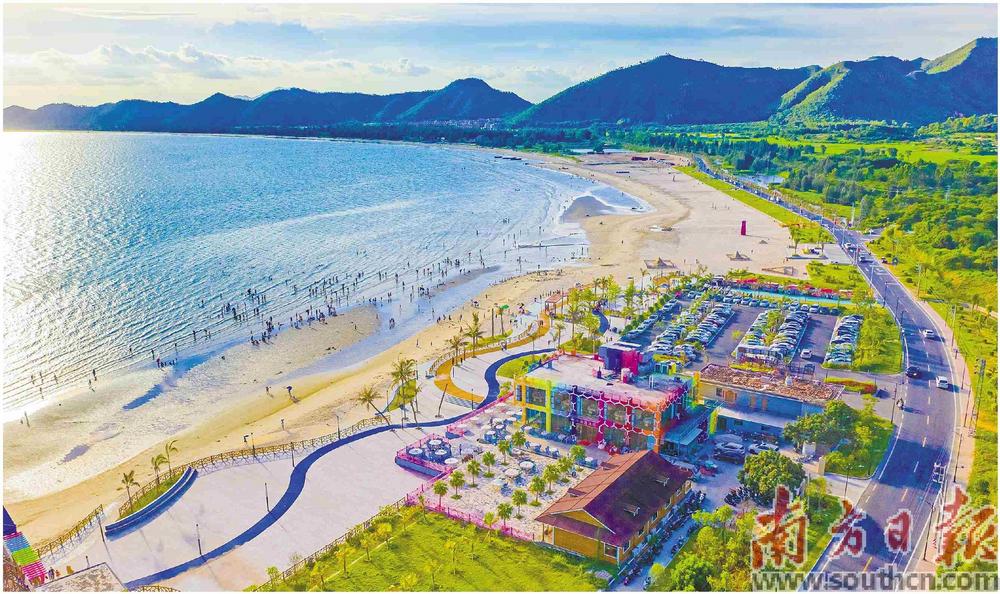

2020年以來,汕尾大力推動鄉村振興示范帶建設。圖為汕尾陸豐市“濱海走廊”鄉村振興示范帶上的金廂銀灘。資料圖片

黨群關系愈發密切、鄰裡之間更加和睦、社會氛圍日益和諧、鄉村振興成績亮眼……悄然發生的變化背后,是汕尾堅持黨建引領基層治理和鄉村振興的生動實踐。

欲筑室者,先治其基。近年來,汕尾市扎實推進基層黨建三年行動計劃,創新開展基層基礎建設行動,堅定不移抓黨建促進鄉村振興,提升基層治理現代化水平,著力探索黨建引領善治、繪就善美城鄉的“汕尾路徑”。

強化“紅色引擎”

打造“五治一體”社會治理格局

炎炎夏日的傍晚,汕尾市城區東涌鎮碧桂園社區的健身小廣場熱鬧非凡。三五成群的孩子們正輪流玩蹺蹺板,老人們則在太極揉推器前有節奏地左右扭動著身體。“健身器材越來越多樣化了,新添的器材我都有用,年紀大了就得多運動啊!”年過七旬的王大伯每天吃完晚飯都會來這裡健身。

碧桂園社區公共體育設施條件的改善得益於“揭榜共建”活動的開展。作為汕尾市首批城市社區“揭榜共建”活動單位之一,結對共建以來,汕尾市文化廣電旅游體育局針對碧桂園社區豐富群眾精神文化生活和添置健身器材的需求,開展了一系列精准有效的服務。

放眼汕尾,參與“揭榜共建”活動的各黨支部書記服務團隊結合自身資源優勢,將基層高頻需求的法律服務、衛生健康、科普文化等送上門、送到家,形成“一核多元、共建共治”的基層服務生動局面,真正讓群眾感受到“惠從黨來”。

“在不影響城市規劃的前提下,建設一座公益性骨灰樓,解決先人骨灰安置難的問題,同時進一步推進殯改工作……”在汕尾市城區馬宮街道金町村的黨群議事廳裡,一場議事協商會議正在召開,參與會議的有村民代表、村務監督委員會成員、黨員代表和村“兩委”干部,他們手握“贊成”“反對”“棄權”的牌子,為決議事項投出自己的一票,整個議事過程都有視頻記錄,決議結果向公眾公開,真正實現“需求由村民表達、問題由村民討論、事務由村民參與”。

隨著“四議兩公開”制度的不斷完善,村裡的權力運行更加公開透明,村民參與鄉村治理的熱情和積極性被充分調動起來。金町村的老黨員、退休干部和熱心鄉賢還自發組成“夕陽紅”志願服務隊,成功協助村“兩委”解決了拖欠工薪、口角打架等大小糾紛近100宗,有效將基層的矛盾糾紛化解在萌芽期。

在積極探索基層共治、自治的同時,汕尾堅持法治“定紛止爭”,推行“一村一警”“一村一法律顧問”“一戶一法律明白人”全覆蓋﹔堅持德治“春風化雨”,實行文明行為“積分管理”,設立愛心食堂、關愛基金,深入推進移風易俗,推動“新時代文明實踐站+文化禮堂+村史館”融合發展﹔堅持善治“提質增效”,以大發展促進大治理,縱深推進“三大行動”“六大會戰”,創新基層綜合治理“一中心兩平台”模式,升級打造“矛調中心”處置平台。在黨建旗幟的引領下,共治、自治、法治、德治、善治“五治一體”的社會治理格局逐步形成,汕尾基層治理煥發出新活力。

激活“紅色細胞”

建強“鎮村組”三級戰斗堡壘

“沒想到不出鎮,在黨群服務中心就能辦好營業執照,而且速度特別快,整個過程不到十分鐘,太方便了!”家住汕尾陸豐市金廂鎮埔邊村的村民吳澤煥想開一家特色小吃店,由於個體工商戶營業執照審批權限下放到鎮街,吳澤煥“足不出鎮”就辦好了營業執照。

為解決“看得見的管不著、管得著的看不見”問題,汕尾在全省率先完成鎮街體制改革,以“賦權強鎮”為重點,扭住鎮街黨(工)委“龍頭”,構建黨(工)委統一領導的“一中心、四平台”工作架構,推動448項縣級執法權限下放到鎮街,讓企業和老百姓辦事更省心、省力、省時、省錢。

“問、答、述、評”環環相扣,台上優秀村(社區)黨組織書記講經驗,台下鄉鎮干部和村干部提問點評,座無虛席,氛圍熱烈……連日來,陸豐市將村級黨組織書記“打擂比武”活動向基層延伸,全面開展“一月一主題”村(社區)黨組織書記論壇活動,開設鄉村干部能力提升“新課堂”,進一步點燃村級黨組織書記干事創業熱情,為鄉村振興提供堅強的組織保証。

火車跑得快,全靠車頭帶。書記論壇是陸豐市推進“頭雁工程”的一個有力注腳,也是汕尾做好村級組織換屆選舉“后半篇文章”的一個生動縮影。

去年,汕尾堅持“好穩嚴實”的工作要求,高質量完成鎮村換屆選舉,村民小組長黨員比例提升至52.3%。換屆選舉完成后,汕尾又緊接著常態化開展鎮街黨(工)委書記“登台打擂”、村級黨組織書記“比武”交流,大力實施黨員先鋒指數工程、“賽龍奪錦、爭創五星”和干部隊伍“五識五評”,進一步激活“紅色細胞”,筑牢基層堡壘,鍛造能打硬仗的“獅子型”干部隊伍。

建立村級小微權力清單,落實“四議兩公開”制度,向重點村派出第一書記整頓軟弱渙散基層黨組織……一系列“組合拳”將汕尾村級黨組織鍛造得更加堅強有力。值得一提的是,汕尾還針對村民小組的相關問題,出台《汕尾市村民小組管理辦法(試行)》,聚焦“組織建設、決策機制、隊伍建設、示范建設”等方面,推動黨的工作覆蓋和組織覆蓋向村民小組延伸,推進村(居)民小組“三資”規范化管理,將全面從嚴治黨落實到基層“最后一公裡”,切實兜牢村(居)民小組基層治理“網底”。

賦能“平安細胞”

創新“大數據+網格化+群眾路線”機制

“某小區內電動自行車‘飛線充電’已清理”“某巷道裡的廢棄家具已搬走”“某居民樓內缺損的消防設施已配齊”……在汕尾市城區鳳山街道“民情地圖”聯勤指揮中心,大屏幕上不斷彈出巡查走訪和事件上報的處置信息。

“‘民情地圖’是我們實現治理手段、治理工具、治理方式數字化轉型的有力抓手,成功推動了組織機制、責任體系、治理模式的轉變,探索出了新時代‘楓橋經驗’的汕尾路徑。”汕尾市委政法委有關負責人介紹,汕尾依托省、市數字政府建設成果,聚焦“掌握民情、化解矛盾、優化服務、促進發展”,創新開發應用“民情地圖”基層治理平台,匯聚公安、政法、自然資源等32個黨政機關單位共435類數據,上線“疫情防控”“返貧監測”等13大類35個應用場景,初步建成“人、事、地、物、組織”的汕尾民情數據庫。

“借助‘民情地圖’建設,我們及時高效處理轄區各類問題,切實把矛盾風險解決在基層、化解在萌芽。”汕尾海豐縣附城鎮黨委書記吳恆衛說。

“全科網格”是最貼近百姓的治理服務體系。汕尾以鎮、村、組三級網格管理模式為基礎,在全市劃分大網格56個、中網格868個、小網格4555個,組建起一支覆蓋全域管理、數量達1.8萬余人的“全科網格”隊伍,由網格員實現各類事件數據上報處置,及時全面掌握基層要情動態,推動人在“格”中走、事在“格”中辦、難在“格”中解,切實激活“平安細胞”,筑牢平安防線。

“網格員在巡查走訪時發現異常情況,能處置的就地處置,需職能部門處置的便實時上報到民情地圖聯勤指揮中心,交由職能部門限時跟進處置。”陸豐市博美鎮民情地圖聯勤指揮中心有關負責人許鎮堅認為,“民情地圖”形成的閉環工作機制真正做到了讓群眾訴求件件有落實、事事有回音。據統計,2019年至2021年,汕尾市分別排查調處化解基層矛盾糾紛1965起、3021起、4352起,排查化解成效逐年提升。

群眾路線是黨的生命線和根本工作路線。汕尾堅持縣鎮抓統籌、人往基層走,全面開展“一親三心”活動,推動機關干部“返鄉走親”,利用節假日到基層走訪,協助解決群眾“急難愁盼”的各類問題﹔推動鎮街干部“駐村連心”,全脫產駐村,“與群眾坐在同一條板凳上”﹔推動村社干部“入網知心”,下沉到網格,組團式服務群眾,實現“走村不漏戶、戶戶見干部”﹔推動基層黨員“聯戶交心”,直接聯系群眾,充分發揮黨員先鋒模范作用,為群眾排憂解難。

政策法規“宣傳員”、服務群眾“協調員”、鄉村振興“參謀員”……全市各領域各層級黨員干部“腳板沾泥”,架起服務群眾“連心橋”,把黨的政策帶下去,把民情收上來,把問題解決好,以“多重身份”共同繪就基層治理的“最大同心圓”。

發展“美麗經濟”

高質量打造鄉村振興示范帶

漫步在大安農場,成片的橡膠林郁郁蔥蔥,清澈的水庫碧波蕩漾,木屋文宿將山林景致裝進房間,讓游客零距離擁抱大自然。

作為陸豐市“山水畫廊”鄉村振興示范帶的關鍵節點,大安農場堅持黨建引領,引導群眾從“要我干”轉變為“我要干”,通過實行黨員聯系群眾、黨員責任區包干、網格化管理等方式,組織黨員進網格,認領責任區塊,充分發揮黨員先鋒模范作用,增強基層黨組織戰斗力,不斷調動村民參與鄉村振興的積極性,成功打造豐圍洋農業種植基地和大安農場奶牛養殖基地,帶動當地村民在“家門口”就業,實現促農增收和環境改善的雙贏。

與此同時,大安農場還依托當地得天獨厚的生態稟賦,圍繞構建現代鄉村產業體系,大力發展現代精品農業、農村電商、鄉村旅游等新業態,引進廣東雲帆文宿管理有限公司,建設陸豐市首個創新主題木屋文宿,走出了一條集親子、團建、研學、文創、電商為一體的民宿微景區化特色發展道路,游客量比過去翻了近3倍。

走進被譽為“中國蚝鄉”的汕尾市城區紅草鎮晨洲村,“黨員商鋪”“黨員蚝田”隨處可見。該村黨總支積極推動一二三產業融合發展,鼓勵先富帶后富,通過織細織密“基層服務+技術指導+示范帶富”組織網絡,讓黨員“亮身份”與村民結對致富。6間“黨員商鋪”亮牌承諾,在全村形成黨員誠信致富示范引領效應﹔7名黨員養殖好手拿出185畝“黨員蚝田”,建立技術培訓基地,向村民傳授養殖技術,大大提升全村養殖效益﹔由村黨總支牽頭成立的廣東晨洲蚝業發展有限公司發展“公司+基地+股民”養殖產業,規劃生活居住、萬畝蚝田和濕地觀光三大功能區,打造市城區“蚝情萬丈”鄉村振興示范帶的亮麗名片。

一花獨放不是春,萬紫千紅春滿園。在汕尾,這樣的鄉村振興示范帶共有45條。2020年以來,汕尾圍繞“五大振興”總目標,聚焦“八個美麗”標准,做好“四篇文章”,以鄉村振興示范帶建設為總抓手,強化黨建引領,注重改革發力,統籌推動全市鄉村全域美麗、全面振興,在汕尾大地繪就了一幅幅壯美的田園山水畫,譜寫了一曲曲激昂的產業富民歌。

一線實踐

移風易俗為民

文明鄉風惠民

修訂完善村規民約、建立健全“一約四會兩榜”機制、設立村級關愛基金、興建幸福食堂……近年來,汕尾堅持以黨建引領移風易俗,充分發揮村黨支部的戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范帶動作用,推動文明新風吹遍鄉野。

操辦紅白喜事、禮尚往來,本是人之常情,但若由此帶來沉重的經濟負擔,便“變了味”。陸豐市桃圍村村民陳大伯說起前幾年兒子辦婚事的細節還記憶猶新。“酒席擺了40桌,一桌就得花1000多元,成本實在是太高了。”當被問到為何不壓縮酒席規模時,陳大伯說,“不多擺幾桌,不點貴些的席,容易被親朋和鄉鄰笑話。”而這種現象在過去的汕尾並非個例。

擺席貴,吃席也不便宜。桃圍村一名村干部透露,在當地,以往參加婚宴隨的“份子錢”通常都得400元起,困難戶可以減半,但“優惠”后仍幾乎是他們所領取低保金額的近三分之一。“一張請帖,半月拮據”,這樣的“人情債”對許多家庭而言,都是難以承受的。

攀比之風盛行、封建迷信滋長、庸俗文化侵蝕、精神文化生活單一……針對這些現象,汕尾於2020年5月出台《汕尾市推進城鄉移風易俗工作實施方案》,一場大刀闊斧的移風易俗行動在汕尾大地拉開序幕。

民風社風折射黨風政風,有什麼樣的黨風政風,就會有什麼樣的民風社風。汕尾印發《關於在全市機關企事業單位黨員干部中進一步推進移風易俗工作的通知》,創新“現場推進會+工作指引+測評排名”的方式,先后建立黨員干部、公職人員操辦婚喪事宜“兩報告”“兩嚴控”“四不准”等制度,要求黨員干部、公職人員帶頭踐行“婚事新辦、喪事簡辦、余事不辦”,以“關鍵少數”引領“絕大多數”,在全社會營造黨員干部自覺帶頭移風易俗的良好氛圍。

“現在哪家有喜事喪事,都會事先向紅白理事會報備,由理事會成員上門指導、監督,並讓他們簽訂相關承諾書。”陸豐市甲子鎮新湖社區紅白理事會會長李炯燦說。如今,汕尾各村、社區都先后成立了紅白理事會,由黨組織書記擔任會長,選舉德高望重的老人和鄉賢能人擔任理事會成員,充分發揮村民自治作用,加強事前宣傳教育和全程監督管理。在廣泛征求群眾意見、尊重當地風俗習慣的基礎上,紅白理事會結合當地實際,對群眾舉辦婚喪喜慶事宜的規模、宴請范圍、酒席標准等作出具體規定,並將其寫進村規民約,對違反的戶主進行公開通報批評。

有了“官方標准”,群眾既保住了錢袋子,也撐住了面子。“以前酒席搞得簡單,怕被別人說小氣,在親友面前跌份兒,如今所有人都按統一標准簡單操辦,自然就不攀比了。”市民陳先生說。

讓人民群眾生活得更美好,是移風易俗的出發點和落腳點。

在汕尾市城區馬宮街道長沙村,美術、音樂、閱讀等公益課程為孩子們的假期生活增添色彩﹔在海豐縣海城鎮顧蓮峙村,圖書室、村民活動中心和紅色文化講堂等文化設施一應俱全﹔在陸豐市金廂銀灘新時代文明實踐站,一場移風易俗的集體婚禮為愛“減負”……近年來,汕尾統籌推進“新時代文明實踐站+農村文化禮堂+村史館”融合發展,打造了10個省級新時代文明實踐示范所、104個新時代文明實踐示范站,穩步推進新時代文明實踐中心(所、站)建設全覆蓋,串點成線織密文明實踐網絡。同時,高質量推進農村文化禮堂建設,並在農村文化禮堂內部融入村史館體系,進一步夯實農村精神文明建設高地,讓百姓“家門口”的公共文化空間和文化活動日益豐富。

數說成效

基層治理成效

在全省范圍內率先完成鎮街體制改革,推動755項縣級執法權限和市縣兩級2579個編制下放到鎮街﹔

推動村(居)民小組100%建立黨組織和組賬村監鎮管,破解村民小組權大責小難題﹔

“好穩嚴實”完成鎮村換屆選舉,村民小組長黨員比例提升至52.3%﹔

率先在全省建成“信訪超市”,成立各類調解組織934個﹔

全市刑事、治安警情發生起數同比分別下降11.2%、0.82%﹔

全市法院深化“一站式”多元解紛和訴訟服務體系建設,訴前調解成功民事案件11830件。

鄉村振興成效

全市692個行政村2967個自然村全部達到干淨整潔村標准,並建成1525個美麗宜居村、431個特色精品村﹔

全市規劃創建22條鄉村振興示范帶,目前共籌措資金約38億元,沿線已建成127個美麗宜居村、60個精美特色村,130個村庄完成農房管控風貌提升,建成125個體驗節點和展館、87個停車場、705座公廁,建設“四好農村路”449.8公裡,美化綠化道路555.8公裡,並引入社會資本7.47億元、第三方經營機構47家,開辦民宿51家、農家樂179家﹔

全市行政村“文明村”創建達標率97.29%﹔

2021年全市城鄉居民收入差距縮小至1.66︰1。

陳欣欣

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量