GDI智庫發布《粵港澳大灣區協同創新發展報告(2021)》

2月28日,廣州日報數據和數字化研究院(GDI智庫)發布《粵港澳大灣區協同創新發展報告(2021)》(以下簡稱《報告》)。

《報告》聚焦發明專利、PCT專利、專利被引頻次、同族專利4大專利指標維度,對標紐約灣區、舊金山灣區和東京灣區,分析粵港澳大灣區(珠江東岸、珠江西岸和港澳地區)的科技創新情況、創新機構與行業優勢、大灣區協同發展程度,展示粵港澳大灣區的綜合創新能力、優勢和不足,助力世界一流灣區建設。

這是GDI智庫連續第五年發布該報告。

# 發明專利 #

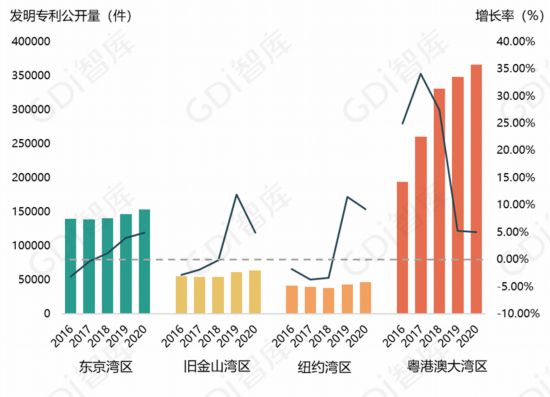

粵港澳大灣區發明專利公開量和增長率均居世界首位

發明專利是衡量一個國家或地區創新能力的重要指標。

數據顯示,粵港澳大灣區2016-2020年發明專利公開量達149.84萬件,遠超其他三大灣區,年復合增長率達17.23%。

2020年粵港澳大灣區發明專利公開量約36.59萬件,為東京灣區的2.39倍,舊金山灣區的5.73倍,紐約灣區的7.85倍。

圖1 四大灣區發明專利公開量及增長率

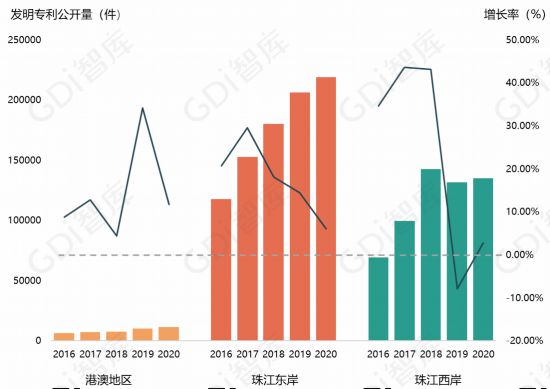

2016-2020年,珠江東岸發明專利公開量約87.68萬件,珠江西岸約57.87萬件,港澳地區約4.30萬件。廣州、深圳、珠海、東莞和香港發明專利公開量近五年均保持正增長。

圖2 粵港澳大灣區不同區域發明專利公開量數據

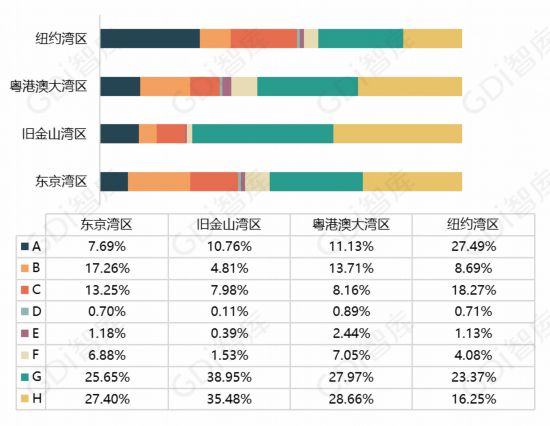

從發明專利的行業分布來看,粵港澳大灣區與東京灣區和舊金山灣區的行業結構類似,重點發展G類(物理)和H類(電學),其次是A類(人類生活必需品)、B類(作業、運輸)和C類(化學、冶金)。紐約灣區重點發展A類(人類生活必需品)和G類(物理)。舊金山灣區的G類(物理)和H類(電學)所佔比值較其他灣區高。

圖3 世界四大灣區發明專利行業分類佔比

粵港澳大灣區近五年發明專利公開量排名前10的IPC行業分別為G06F(電數字數據處理)、H04L(數字信息傳輸)、H04W(無線通信網絡)、H04N(圖像通信)、G06Q(專門適用於行政、商業、金融、管理、監督或預測目的的數據處理系統或方法)、G06K(數據識別﹔數據表示﹔記錄載體﹔記錄載體的處理)、A61K(醫用、牙科用或梳妝用的配制品)、H04M(電話通信)、F24F(空氣調節﹔空氣增濕﹔通風﹔空氣流作為屏蔽的應用)、H01L(半導體器件)。

數字信息傳輸、無線通信網絡和數據處理等一直是粵港澳大灣區的熱門研究領域,其主要應用於5G應用、物聯網、衛星信道、光纖信道等。這表明,隨著大數據、人工智能、電子通信、半導體等領域的發展,該類技術的發明創新越來越多,助推傳統產業轉型升級,助力粵港澳大灣區打造國際科技創新中心。

表1 粵港澳大灣區行業細分數量前十名隨時間變化情況

# PCT專利 #

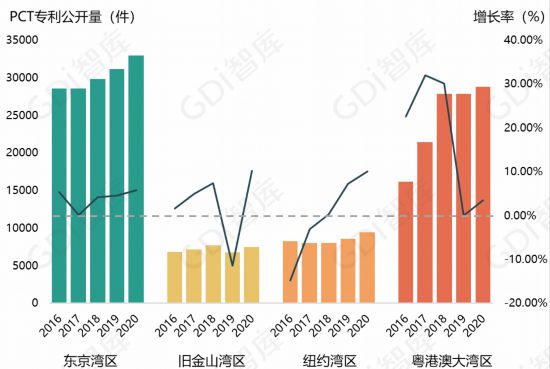

粵港澳大灣區PCT專利年復合增長率超15%居四大灣區之首

PCT是《專利合作條約》(Patent Cooperation Treaty)的英文縮寫,是有關專利的國際條約。區域的PCT專利公開量可以反映一個區域的創新實力及區域內企業或機構參與國際競爭的程度。

粵港澳大灣區近五年PCT專利公開總量約12.20萬件,僅次於東京灣區,是紐約灣區和舊金山灣區的2.88倍和3.40倍。粵港澳大灣區PCT專利公開量一直保持正增長,2016-2018年增幅較快,自2019年以來增速雖有所放緩,但年復合增長率仍居四大灣區之首。

圖4 四大灣區PCT專利公開量及增長率

# 同族專利 #

粵港澳大灣區同族專利持續增長領先世界三大灣區

同族專利是在不同國家(或地區)、以不同(或相同)語言公開的與同一發明相關的專利文獻的集合,又稱作專利族。同族專利的作用是判斷專利的市場覆蓋率。

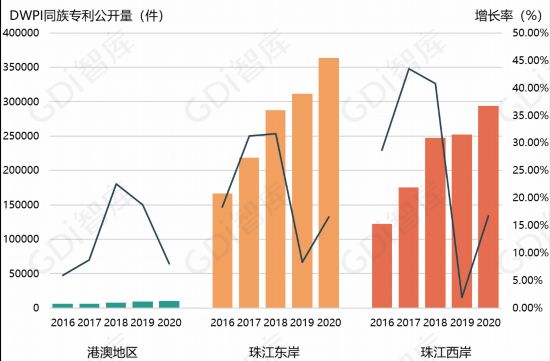

近五年,粵港澳大灣區同族專利公開量2480651件,領先於其他三大灣區。尤為關鍵的是,粵港澳大灣區同族專利近五年一直保持增長態勢,其中2016-2018年每年增長率超過20%。

圖5 四大灣區同族專利公開量及增長率

2016-2020年,珠江東岸同族專利公開量近135萬件,珠江西岸超100萬件,港澳地區超4萬件,均保持增長態勢。廣州、深圳、東莞、佛山是粵港澳大灣區近五年同族專利總量最多的創新主體。

圖6 粵港澳大灣區同族專利公開量及增長率

# 專利被引頻次 #

粵港澳大灣區發明專利影響力仍有較大提升空間

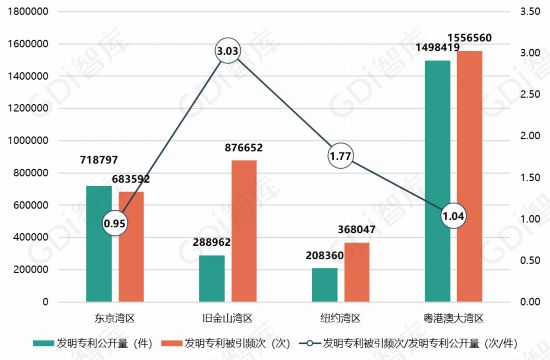

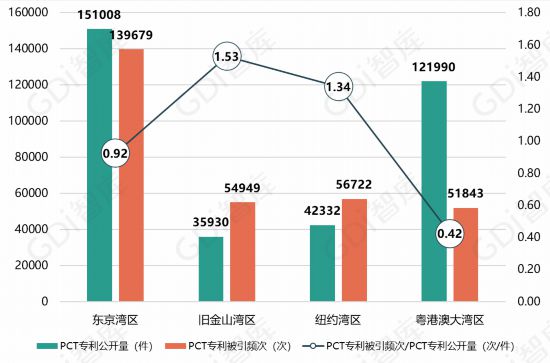

專利被引頻次是指專利被引用的次數,是反映專利影響力的一個重要指標。報告用發明專利被引頻次與發明專利公開量的比值(發明專利被引頻次/發明專利公開量)來衡量該灣區發明專利的影響力,比值越高表明該灣區的專利影響力越高,比值小於1表明有部分專利沒有被引用。

從發明專利影響力來看,舊金山灣區比值最高,為3.03,其次是紐約灣區1.77,粵港澳大灣區是1.04,東京灣區是0.95。粵港澳大灣區比值較上期(2015-2019年)增長0.29,但與舊金山灣區和紐約灣區相比,仍有較大提升空間。

圖7 四大灣區發明專利被引頻次與發明專利公開量對比

從PCT專利影響力來看,粵港澳大灣區比值為0.42,東京灣區比值為0.92,舊金山灣區和紐約灣區比值分別為1.53和1.34。粵港澳大灣區PCT專利公開量逐年遞增,但專利影響力與舊金山灣區和紐約灣區存在較大的差距。

圖8 四大灣區PCT專利被引頻次與PCT專利公開量對比

# 行業分析 #

科技行業規模不斷擴大 頭部集聚效應明顯

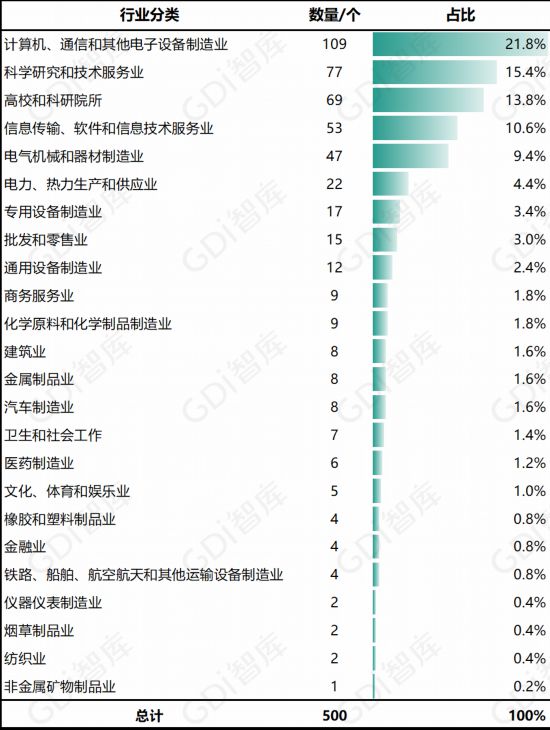

《報告》依據國民經濟行業分類標准GB/T 4754—2017對粵港澳大灣區TOP500優勢創新機構樣本(下簡稱“優勢創新機構”)中的企業行業進行歸類,入選企業樣本的行業共10個類別,主要集中在第二、第三產業:制造業,科學研究和技術服務業,信息傳輸、軟件和技術服務業,電力、熱力生產和供應業,批發和零售業,商務服務業,衛生和社會工作,建筑業,金融業以及文化、體育和娛樂業。優勢創新機構中,除企業外,還有多個高等院校、科研院所,對其統一設置為“高校和科研院所”。

2016-2020年間的TOP500優勢創新機構中,77個科學研究和技術服務業企業以及69個高校和科研院所入選本期優勢創新機構,與“計算機、通信和其他電子設備制造業”(109個)位列前三名。緊隨其后的信息傳輸、軟件和信息技術服務業有53個機構入選本次的優勢創新機構,佔比10.6%。

與2015—2019年五年間500個優勢創新機構 (下簡稱“上期優勢創新機構”)相比,本期優勢創新機構領先行業未發生變化,頭部集聚效應明顯﹔科技行業規模不斷擴大,“計算機、通信和其他電子設備制造業”門類較上期增長12.37%﹔“制造業”總機構數有所減少,所涵蓋大類減少。

表2 粵港澳大灣區優勢創新機構行業分布情況

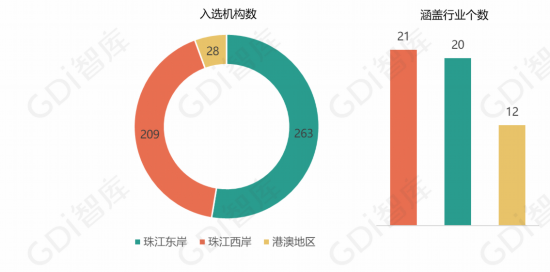

粵港澳大灣區TOP500優勢創新機構中,珠江西岸入選機構所涵蓋的行業數量最多,珠江東岸入選的機構數量最多。其中電子信息相關領域的創新要素在珠江東岸的集聚效應較為明顯﹔教育、醫療等民生領域廣州的基礎實力和創新能力突出。

圖9 粵港澳大灣區優勢創新機構地區情況

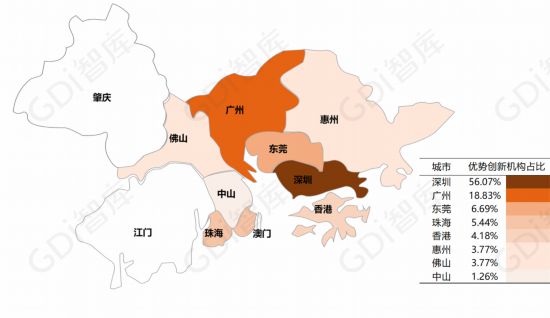

粵港澳大灣區的500家優勢創新機構中共有239家屬於新興技術產業。其中廣州、深圳在新興技術產業方面的優勢創新機構數名列大灣區前茅,機構數量合計佔比超過七成,廣深港澳科技創新走廊集聚效應明顯。

圖10 粵港澳大灣區優勢創新機構新興技術產業分布情況

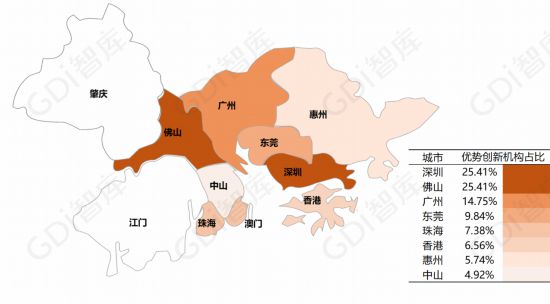

粵港澳大灣區的500家優勢創新機構中共有122家屬於各類制造業。珠江西岸的廣州、佛山和珠江東岸的深圳、東莞,構成粵港澳大灣區制造業高質量發展重要區域。

圖11 粵港澳大灣區優勢創新機構各類制造業分布情況

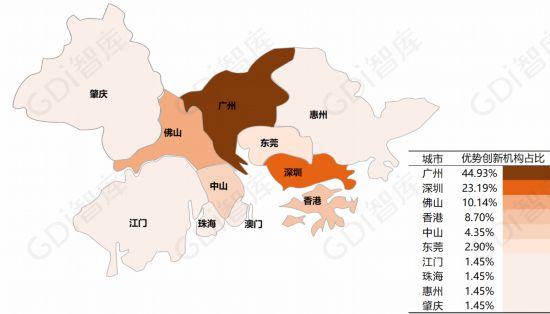

廣州和深圳是粵港澳大灣區高校和科研院所創新機構的主陣地,佔比近七成,其中廣州的科研優勢最為突出。

圖12 粵港澳大灣區優勢創新機構高校和科研院所分布情況

# 跨城市合作 #

廣深港澳極點帶動效應明顯跨城市合作持續加強

城市間發明專利聯合申請是不同創新主體間協同互動與創新聯系的重要體現,《報告》以跨城市發明專利合作率為衡量標准,探究粵港澳大灣區不同創新主體間協同創新發展的成效。

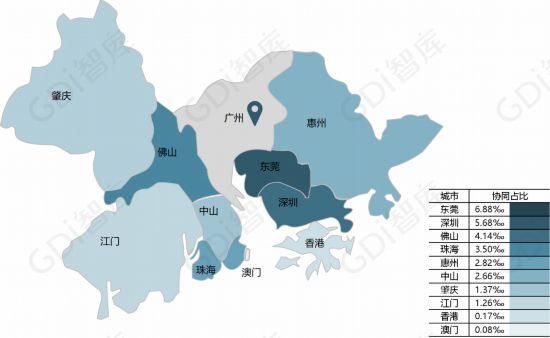

廣州與東莞跨城市專利合作率為6.88‰,數據處理系統和方法、測量測試、電數字和數據處理、電路裝置、電纜電線安裝、導電連接等是兩地專利合作的主要方向,合作涉及計算推算、測量測試、發電配電、電通信技術等多個領域,展現隨著東莞產業和科技不斷優化與發展,廣州與東莞優勢互補的創新趨勢正在得到加強。

圖13 廣州與大灣區其他城市專利合作率

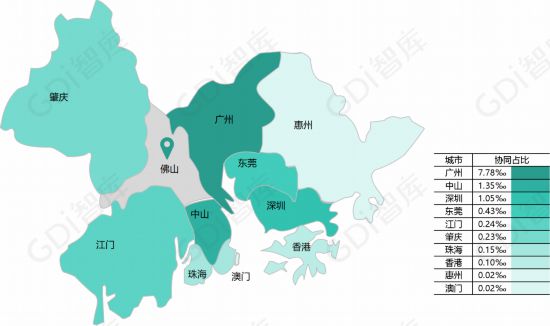

廣州是粵港澳大灣區內與佛山協同合作最為密切的創新城市,兩地跨城市專利合作率為7.78‰,測量測試、計算、數據處理系統和方法、電路裝置、電數字數據處理、醫用配制品、醫用藥劑、供熱或通風系統應用等是兩地專利合作的主要方向,合作涉及信息技術服務、科學研究和技術服務、電氣機械和器材制造、醫藥制造等多個領域,展現廣佛優勢互補、資源共享的協同創新發展趨勢。

圖14 佛山與大灣區其他城市專利合作率

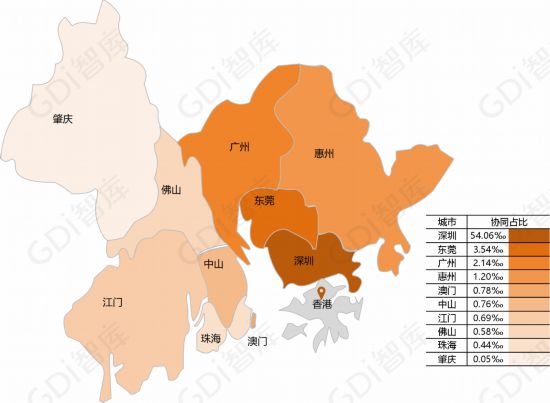

東莞是粵港澳大灣區內與深圳協同合作最為密切的創新城市,兩地跨城市專利合作率為3.71‰,照明裝置、無線通信網絡、電數字數據處理等是兩地專利合作的主要方向,合作涉及電子信息技術、互聯網、基本電氣等領域,展現兩地在發展定位和產業布局方面優勢互補的創新趨勢。

圖15 深圳與大灣區其他城市專利合作率

深圳是粵港澳大灣區內與香港協同合作最為密切的創新城市,兩地跨城市專利合作率達54.06‰,電數字數據處理、數據處理系統和方法、數字信息傳輸、數據識別、圖像通信、生物材料等是兩地專利合作的主要方向,合作涉及數字創意、文化、醫療、電通信技術等多個領域,展現了產業集聚、要素集中的協同創新趨勢。

圖16 香港與大灣區其他城市專利合作率

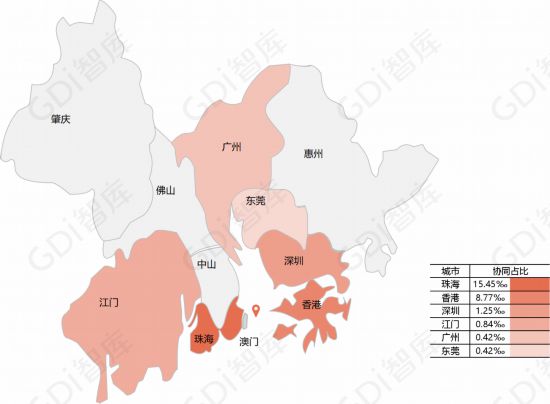

珠海與澳門兩地跨城市專利合作率達15.45‰,電數字數據處理、數字信息傳輸、數據識別、高分子化合物組合、圖像數據處理和產生、電氣元件組件制造等是兩地專利合作的主要方向,合作涉及科技創新、電通信技術、創新創業、醫療衛生、電氣設備等領域,展現了兩地多領域合作、貼近民生注重產業化的協同創新趨勢。

圖17 澳門與大灣區其他城市專利合作率

數據來源:專利數據統計來源於科睿唯安(Clarivate Analytics)專利數據庫(2016年—2020年)。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量