“科創匯客廳·灣區對話”:一場與世界杰出女科學家的花城之約

七月的大灣區,珠江臨風,花城疊翠。

“科創匯客廳·灣區對話”首場活動就迎來了兩位極具指標意義的重磅嘉賓——剛剛在巴黎一舉摘得“2025年世界杰出女科學家”的中國科學院院士王小雲,以及正帶領團隊為豐富數字人民幣應用場景提供技術支撐的螞蟻集團數字科技首席科學家閆鶯。用“科創匯客廳”總統籌、粵港澳大灣區產業人才研究院常務副院長田原的話說——這是一場來之不易的、“科技和產業雙向奔赴、產業和人才互促雙強”的高端對話。

台上從左至右:田原、王小雲、閆鶯

為何“來之不易”?

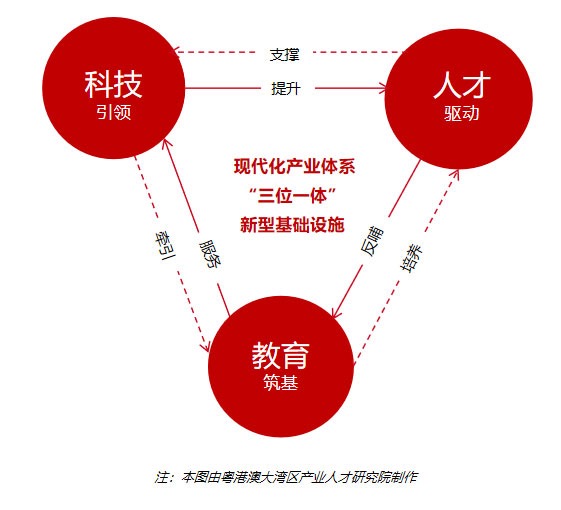

一方面,作為一個2024年5月新成立機構的新創立品牌,“科創匯客廳·灣區對話”首次亮相即成功與“粵港澳大灣區人才港大講堂”第20講聯合舉辦,實屬不易。“大講堂”的指導單位是廣東省委人才工作領導小組辦公室,主辦單位是廣東省人力資源和社會保障廳,合作過的單位既有大灣區科學論壇這樣的知名論壇,又有中國科學院、中國工程院、廣東省科學院、廣州國家實驗室、南方科技大學、香港科技大學等權威機構。出席活動嘉賓普遍認為,“匯客廳”與“大講堂”的相互賦能、“產才院”和“人才港”攜手共進,這是“教育—科技—人才”三位一體促進新質生產力加速形成、賦能現代化產業高質量發展的積極探索。

另一方面,無論王小雲院士還是閆鶯博士,都是數字科技領域世界級的頂尖人才,讓兩位分別從京津冀、長三角趕來大灣區暢談,極具挑戰。作為中國頂級密碼科學專家,王院士6月成為第九位榮獲“世界杰出女科學家獎”殊榮的中國人,全球關注度升至新高,“密碼技術如何影響數字貨幣發展”成為熱議話題。

為了讓這次活動如期舉辦並辦出亮點、辦出實效,粵港澳大灣區產業人才研究院(下稱“產才院”)從蛇年春節就開始策劃方案和邀請嘉賓。“在廣東省委人才工作領導小組辦公室指導下,我們在北京、上海、杭州轉著拜訪,同中科院、清華大學、螞蟻集團反復協調,”田原說,“250人容量的粵港澳大灣區(廣東)人才港會議廳,線上報名觀眾數接近500人,火爆程度遠超預期,這都離不開各個方面對‘產才院’的肯定、對大灣區人才成果有組織產業化事業的支持。”

何以“科創匯客廳”?

7月26日是個周六,粵港澳大灣區(廣東)人才港會議廳卻座無虛席。跳動的燈光,映照著300多位與會者眼中的期待。這期待裡,有金融從業者對技術安全的渴求,有高校教師對人才培養的思索,有創業者對產業轉型的憧憬。而這,正是產才院搭建“科創匯客廳·灣區對話”這座橋梁的初心使命和動力源泉——讓頂尖的大腦與鮮活的實踐相遇,不再限於實驗室的“玻璃罩”﹔讓最前沿的思想與最迫切的需求碰撞,不再困於成果轉化的“死亡谷”。

王小雲院士在對話中談及密碼技術時,用“數字經濟的DNA”來形容其底層價值——“就像生物的DNA決定了生命形態,密碼技術的強度與創新度,決定了數字產業的安全邊界與發展高度”。閆鶯博士關於“區塊鏈技術需與實體經濟‘同頻共振’”的分享,強調“技術創新若脫離產業場景,便只是實驗室裡的標本”。圍繞“數智化時代:粵港澳大灣區數字人才和數字經濟的新機遇”這一對話主題,兩位女性科研工作者的觀點,恰與一個月前在廣州舉行的央地共建粵港澳大灣區國際科技創新中心工作推進會會議精神不謀而合。會議強調,要圍繞構建“基礎研究+技術攻關+成果轉化+科技金融+人才支撐”全過程創新生態鏈。自那以后,粵港澳大灣區關於建立健全“教育—科技—人才”三位一體新型基礎設施以促進人才成果有組織產業化的呼聲日益高漲。

教育之基深植,涵養產業創新的源頭活水﹔科技之翼高揚,引領產業體系的能級躍遷﹔人才之鏈鍛強,鑄就產業發展的核心引擎。從這個意義上講,“產才院”和“科創匯客廳”都可謂應運而生。據田原介紹:“產才院”的一大願景,是持續推動構建需求導向型的“產學互促”新型育才模式,助力教育鏈成為產業鏈的“預研、預練、預產”環節﹔“產才院”的前進方向,是始終堅持“產研協同”的科技成果有組織產業化道路,打造科技引領的新質生產力要素“匯聚、耦合、轉化”平台﹔“產才院”的核心競爭力,是通過不斷豐富全生命周期“產才融合”人才服務生態,讓人才價值在產業價值的實現過程中形成螺旋上升閉環。“我們就是要通過‘科創匯客廳’這樣的新型人才成果有組織產業化機制和平台,‘立足灣區、服務全國、面向世界’,打通‘教育—科技—人才’三要素融合的‘任督二脈’,促進大灣區成為全球產業版圖中不可或缺的‘創新極’,服務好現代化產業體系高質量發展,”田原說。對此,王小雲給予了充分肯定,“粵港澳大灣區這一步走在了前頭,充分展現其創新活力和發展韌性,我和團隊願積極參與其中。”閆鶯則表示,“螞蟻集團華南運營中心已於今年4月落戶廣州,對先進技術和優秀人才的需求很大,非常期待與‘產才院’、與‘科創匯客廳’碰撞出更多合作火花。”

如何“人才成果有組織產業化”?

高層次人才的“育、引、留、用、傳”和現代化產業體系的高質量發展,離不開“教育—科技—人才”三位一體新型基礎設施建設。這個系統工程不是簡單的“筑巢引鳳”,而是要構建“熱帶雨林式”的復雜生態——既要有參天大樹(頂尖科學家),也要有灌木草叢(青年技術骨干),更要有肥沃土壤(產業應用場景)和雨露陽光(體制機制創新)。

在教育創新探索上,“產才院”院長王中林院士是納米能源領域的世界頂尖科學家、教育家,王小雲院士等眾多頂尖科學家一直以來給予“產才院”極大支持,這都為“產才院”推動教育資源和產業資源深度融合奠定了深厚基礎。田原表示,“產才院”正以“科創匯客廳”為主品牌、以教育成果與產業需求的高度契合為主目標,牽頭推動“專業+商業”的復合型終身培訓項目,協同建設“學術導師+產業導師”的創新型培養體系,努力為大灣區以“新能源、新材料、新工具”為代表的現代化產業體系高質量發展注入源源不斷的人才和科技動力。“我們將邀請王小雲院士和閆鶯博士擔任廣州市‘青年科學家和青年企業家1+1共學共融計劃’導師,結合螞蟻集團等數字經濟領軍企業實際人才需求,加強‘滴灌式’全周期指導,”田原說。

在科技成果轉化上,“產才院”將以粵港澳大灣區(廣東)人才港及其各地分港、各行業專港為依托,優先發力海上風電、海洋工程、商業航天、低空經濟、人工智能、智慧城市、生命健康等領域。一方面與京津冀、長三角地區的知名高校、實驗室、新型研發機構攜手探索“智庫+實驗室”成果轉化新型機制,強化科技創新對產業發展的策源功能和引領作用﹔一方面針對世界500強、地方支柱、中小微等各類企業“發展難點、技改堵點、人才痛點”,交互提高產業需求挖掘和解決方案匹配的雙重能力。對此,閆鶯給出中肯建議,“要破解‘從實驗室到生產線’的轉化梗阻,供需兩側當雙向奔赴,但當前發展形勢下更要強調‘以終為始’的協同發力,讓市場、讓客戶成為產業提質升級進而科技創新全面加速的出發點和落腳點。”

在人才價值實現上,“產才院”積極參與中國科學院王中林院士成立廣州藍色能源研究院、武漢大學劉經南院士在陽江成立海洋通信遙感導航院士工作站、馬來西亞科學院張紋通院士就海上風電顛覆性技術與中國能源領域鏈主企業深度對接,在“頂尖人才磁極”“跨境合作網鏈”兩大突破點取得了早期成果。下一步,“產才院”將以“數據要素、先進算法、生態平台”為三大抓手,不斷完善人才“育、引、留、用、傳”全生命周期服務生態,促進人才實現“產業—社會—自我”三重價值。本次對話活動當天,“產才院”就與深圳數據交易所簽署戰略合作協議,揭牌“數據要素×產業人才服務中心”和“開放群島開源社區·粵港澳大灣區站”,並邀請王小雲院士和省市相關部門領導出席見証。

當王小雲院士在大灣區預測密碼技術將成為數字經濟的基礎設施,數學公式的精密邏輯與產業實踐的創新火花熱情對撞﹔當閆鶯博士在珠江畔描繪區塊鏈重塑產業信任體系的圖景,科技報國的理想與敢為人先的精神隔空擊掌。這次與世界杰出女科學家的花城之約已超越了技術探討的范疇——我們期待,“科創匯客廳·灣區對話”成為粵港澳大灣區數智產業汪洋大海中一座新燈塔,用科學之光穿透未知迷霧﹔我們祝願,粵港澳大灣區產人才研究院成為人才成果有組織產業化浩瀚星空下一座夢想島,用創新之力引領前進航程。

來源:中國報道

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量