華南首次發現賴氏龍類恐龍化石

距今約7000萬年

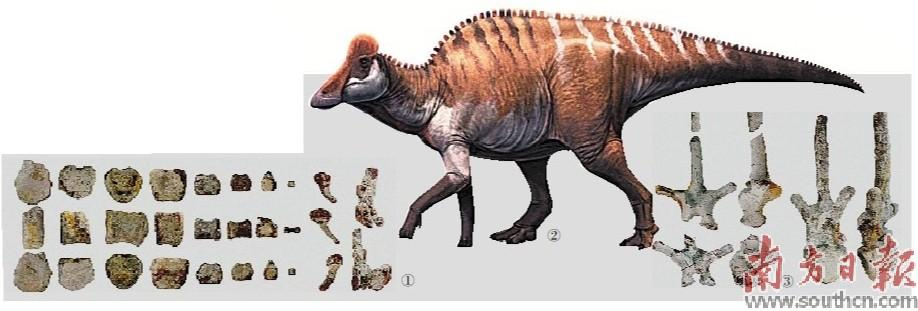

①四會賴氏龍標本的尾椎﹔②四會賴氏龍標本的復原圖(韓志信繪制)﹔③四會賴氏龍標本的背椎。中國地質大學(北京)邢立達課題組供圖

2025年2月,中國地質大學(北京)邢立達課題組博士生王董浩與加拿大自然博物館喬丹·馬倫(Jordan C. Mallon)教授、四會市博物館館長梁灶群等專家學者共同宣布,其科研團隊在廣東省四會市太平崗地區的上白堊統大塱山組地層中發現的恐龍化石,屬於距今約7000萬年的鴨嘴龍類賴氏龍亞科賴氏龍族恐龍。此次描述的化石包括部分背椎、尾椎、肱骨、腸骨、股骨和脛骨。

這是賴氏龍亞科成員在華南地區的首次發現,也是該亞科在東亞地區最南端的記錄,相關研究成果已發表在國際古生物學專業期刊《歷史生物學》上。四會賴氏龍化石代表了賴氏龍亞科恐龍在中國華南地區的首次發現,也是晚白堊世北美恐龍擴散至中國華南的唯一証據。該標本對於生物古地理的研究具有重要意義,同時也是研究白堊紀末期大滅絕前不同地區生態情況的寶貴材料。

鴨嘴龍類因長著鴨子一樣的扁平嘴巴而得名,是繁盛於白堊紀的植食性族群,屬於恐龍中的鳥臀目。鴨嘴龍類演化出了成排的牙齒組合,整口牙齒超過千顆,牙齒之間高低錯落、緊密排列,無任何縫隙。加上每顆牙齒上各異的凸脊,大大增加了牙齒與食物之間的接觸面積和研磨效率。這種強大的咀嚼能力幫助它們在早白堊世晚期開始四處繁衍,子孫遍布全球。

四會賴氏龍標本最初由本地“化石獵人”趙燦輝偶然發現,而后將化石交由四會市博物館保存。化石點還發現3枚暴龍超科的牙齒(已另文發表)。由於標本保存狀況不佳,且缺乏專業修復力量,這些標本一直未得到系統研究。

2020年,四會市博物館與邢立達課題組展開科研合作,后者邀請福建省英良石材自然歷史博物館的專業團隊對化石標本進行精細的清修。在清修過程中,科研團隊注意到化石標本有著長而細的背椎神經棘,這是相當罕見的特征。遺憾的是,野外收集到的化石數量有限,且保存狀況不理想,多為碎片化,且缺失了含有大量生物分類學信息的恐龍頭部。

在恐龍化石研究中,收集化石標本的形態學信息至關重要,這是進行生物分類的基礎。為了更好地研究這批標本,科研團隊決定對化石進行三維掃描並重建,使學者可以多角度觀察大型標本。

四會賴氏龍化石呈現出典型的鴨嘴龍類特征,其椎體未完全愈合,處於亞成年階段。估計其全長約8米,成年后可能超過10米。在所有保存的骨骼中,背椎和腸骨保存的形態學信息最為豐富。其背椎的神經棘又細又長,這在鴨嘴龍類中的賴氏龍族的北美成員中較為常見。但該標本尤為特殊,其高與長的比例在鴨嘴龍類中僅次於最原始的豪勇龍(Ouranosaurus),可能與增強轉身時的靈活性有關。

系統發育分析表明,四會賴氏龍化石與北美的賴氏龍族親緣關系接近,可能是亞冠龍的姊妹群。由於標本保存的骨骼較為零散,研究團隊為保守起見,未建立新的生物分類。但該標本代表了不同於其他鴨嘴龍類的賴氏龍族成員。

四會賴氏龍化石與北美的賴氏龍族親緣關系接近,可能表明該類群在白堊紀晚期從北美經白令海峽遷徙至亞洲。四會賴氏龍標本並非唯一的遷徙者,與其時代相近並與北美恐龍類群親緣關系接近的東亞恐龍還包括嘉蔭卡戎龍(Charonosaurus jiayinensis)、諸城中國角龍(Sinoceratops zhuchengensis)和特暴龍等。然而,四會賴氏龍標本是唯一拓展至華南地區古地理分布的遷徙者。

南方日報記者 楊瓊 徐勉

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量